2025年6月,台灣掀起一波「防災包熱潮」,因應台海局勢升溫,或受到日本漫畫家末日預言的影響,濾水器、乾糧、發電機等避難物資賣到缺貨。時至7月,丹娜絲颱風挾帶豪雨重創台灣中南部,民宅毀損、產業損失以外,亦有多人不幸傷亡,防災迅速從遙遠的隱憂,成為眼前真實迫切的需求。

然而在這波內憂外患的局面之前,有人早已默默準備許久。端傳媒走訪三位來自不同世代與背景的台灣媽媽,她們不是民防專家,只是幾位普通人,還身兼工作和家庭照顧的重擔,卻能早在眾人之前洞察風險。

我們想邀請你一起看見,在地緣風險與天災人禍交織的動盪時代,這幾位平民女性如何覺知,如何行動,如何帶著全家一起備戰。

把自己練起來,就是一種防災

清晨六點,Phoebe起床為全家準備早餐、綁女兒頭髮、替兒子檢查書包,八點前將兩個孩子送進校門,才匆匆搭上公車,趕往健身房。46歲的她拉單槓、深蹲、壺鈴擺盪,核心出力時汗水凝結在臉上,股四頭肌繃緊。

她一邊聽著教練的口令,一邊想著一個沒人說出口的問題:「如果有一天,真的需要逃難時,我能帶著孩子走多遠?」

收操時間,Phoebe大汗淋漓地伸展,跟我們分享她的健身之路,一開始跟戰爭沒有關係,她只是想減肥。「生完老二我總共胖了十幾公斤,整個人好邋遢,不喜歡自己的身體。」她原本經營婚禮企劃工作室,第二胎後結束經營,開始全職帶小孩。

她的先生在科技業加班到深夜,作為全職主婦的她像單親媽媽,整天推著推車、掛著滑板車、帶著哺乳中的孩子轉捷運、公車去共學,但就算忙到沒時間吃飯,體重卻直線上升。直到孩子上幼兒園,她才有空去運動中心報名壺鈴課程,當時只是想動一動。

真正讓她感受到身體與備戰的關係,發生在2022年疫情末期。社群平台推播出現了「民防課程」的資訊,她點進去看了,忽然感覺到:「欸,這很實用。」身為一個常需要帶著兩個幼兒移動的照顧者,她對於自救、儲存家庭資源、尋找棲息地點本來就很敏感。

2023年1月,她報名了民防團體「壯闊台灣」舉辦的急難救傷課程,學會如何止血、搬運傷患,當時她就意識到,要搬動人需要一定的肌力。3月,她又參加了「黑熊學院」的訓練,講師解析台海的地緣風險,模擬解放軍從台北淡水河入侵的路線,也分析了台灣的彈道系統和種種優勢。

在此之前,Phoebe從未感覺戰爭如此靠近,她沒有特定政黨傾向。但在忙碌育兒之餘,她看到中共軍演的新聞,加上國際社會的預警,種種線索堆疊,讓Phoebe內心的不安越來越強烈。她想起疫情期間物資匱乏的經驗,警覺到:「事情有蛛絲馬跡就要提早準備,等所有人都恐慌的時候,就會來不及了。」

她開始跟孩子討論戰爭,請他們留意生活中的避難空間,她注意到很多防空避難指引都是舊的,所以她會在經過巷弄轉角特別告訴孩子:「你們看,這裡有地下室,如果這家店有開,你們就進去躲。」

「小孩也會問,媽媽這裡可以躲嗎?」她跟孩子分析,避難最好找牢固的建築,有三面水泥牆體的,還叮嚀:「要離玻璃遠一點,因為玻璃一震動會噴很遠,保護你的頭,還要把耳朵塞住。」

身為婚禮企劃,Phoebe本來就很擅長規劃和臨機應變,回家這幾年她沒有荒廢這些能力,反而更忙碌了,因為育兒本身就是高度耗費腦力、體力的巨大企劃工作。她開始思考:「帶著孩子,我們要怎麼避難?」無論是緊急移動到地下室,或是城市斷水斷電,交通癱瘓,她必須背著行囊、帶孩子徒步走回中南部老家⋯⋯這些細節讓她意識到,自己現在的體能並不足以應對這些動盪。

她著手準備防災包、研究戰備糧食,除此之外,她也想提升體能。「我想(重訓時)加重量,也想加強度,希望一周練三到四天。」這其實比想像中還難,不只是她的意願問題,全職主婦的一天被切得零碎:接送、課外活動、煮飯、家務、陪功課⋯⋯看似沒在工作的她,卻幾乎沒有自己的行程。

有一次她接女兒放學,女兒仰望小臉看著她說:「媽媽,我不希望有戰爭發生,因為我好怕失去妳,我怕爸爸媽媽死掉。」她心頭一緊,握住女兒的手。

她決定,無論如何,要試著在夾縫中擠出時間鍛鍊。顧慮到健身房月費是額外開銷,她也開始兼差,補貼家用。

每天,早上她把孩子送進學校後,還會當一下志工媽媽,陪學習落後的同學寫功課。然後她就會匆匆搭公車到健身房,在那裡,她有45分鐘屬於自己。當上課音樂一停,她擦汗、沖澡、換衣服,就要趕去打工。

就這樣,三年來她慢慢升級,雖然又喘又累,常常哀嚎:「教練我拿不動啦!」下次她還是會試著多拿一點點。現在她的深蹲負重已經從4公斤拿到32公斤,硬舉也從18公斤進步到58公斤,她還意外發現,有時年輕男學員體能甚至不如自己。

但對Phoebe來說,贏過別人並不是重點,「我只想讓自己在災害來臨時,多一點能量和自信,也許還能幫助別人,而不是只想著我好害怕、趕快收防災包。」

最近她在市場買菜,發現馬路上圍了一群人,原來是有個阿媽跌倒了,卻爬不起來。「她旁邊的人有想扶她可是扶不動,我就趕快過去幫忙,我發現自己可以很穩地把她抱起來,帶她到路邊休息。」

Phoebe外表不算特別健壯,但近看發現她線條十分精實,她與我們分享最近測量的身體數據,顯示為身高165公分,體重55.6公斤,骨骼肌肉重23.6公斤,體脂率23.9,在亞洲女性當中落在均衡健康的區間。

健身房教練Poca則對Phoebe的蛻變嘖嘖稱奇,Poca表示:「像她這樣堅持下來的女性學員真的很少,尤其是媽媽,媽媽的訓練很容易中斷,常常因為小孩放暑假啦、先生臨時要工作啦,她們就沒辦法來。」

Phoebe的先生算是充分支持她的配偶,但也常處在狀況外。「我去上紅十字會的急救訓練,回家練習包紮,我老公竟然跟小孩說『你媽又在做奇怪的事了』。」 直到以色列與伊朗爆發戰火,先生一早看新聞後說:「欸,戰爭好像真的要來了。」 Phoebe沒回應,只是翻了個白眼:「你這陣才知喔?」(台語:你現在才知道喔?)

戰爭氣氛越來越濃烈,但比起兩年前,她反而沒那麼慌了。Phoebe說:「恐懼是來自於無知,與其害怕,倒不如去收集資訊,多做一些準備,害怕會減少。」去年她考取了體適能教練證照,跟孩子一起練空手道,甚至取得黑帶資格,不管戰爭會不會來,她都覺得都很實用。

運動後,收好東西,Phoebe看了時鐘,向我們致歉:「我得趕去打工了。」帶著內心的危機和結實的肌肉,她要回到自己忙碌的育兒生活。但她想鼓勵所有媽媽:「練起來,不管是為了自己或是別人。」

母語,我們的避難所

有的媽媽鍛鍊肉身,有的媽媽用語言編織心理上的防線。

盛夏清晨八點,新北市郊區森林步道,一早爬山民眾就絡繹不絕。我們在步道口等A-san,這日是她組織的台語共學團聚會,約在輕鬆的森林散步,真正目的其實是戶外防災演練——鍛鍊體力,以及試吃防災食品。

還沒等到她本人,就先聽到旁邊親子在用台語對話。媽媽溫柔地說:「妳這馬欲食早頓,抑是小等才食?」(妳要現在吃早餐嗎,還是等下再吃?)稚嫩童音說:「我無想欲食。」(我不想吃)我猜這應該是共學團的朋友吧,此時A-san一家三口出現了,她長髮披肩、氣質淡定,笑著揮手說:「歹勢,予你等。」(抱歉,讓妳久等了)她與剛剛我們遇到的幾組台語家庭會合,從眾人行李規模可以看出此行演練的企圖——以今天45分鐘的路線來說,大得不尋常的背包,有的家庭甚至出動小推車。

大隊浩浩蕩蕩出發,但走沒多遠,本隊就七零八落散開了,有的孩子被路邊蝴蝶蜘蛛吸引,有人體力不支,乾脆留在涼亭休息。A-san的七歲兒子Phik-kì也一度跑得不見人影,她老公A-hiân身上的背包卻突然變成兩個,她看了笑出來,說:「帶小孩就是這樣。」

我們邊走,她緩緩地說:「我兒子其實很不甘願,他其實一點都不喜歡上山練習。」我好奇:「那你們怎麼說服他?」她說:「我們平常有在跟他解釋戰爭,他知道這很重要,所以他就會臭臉,但還是會參加。」

「我們平常也都缺少運動,我跟我老公都是能坐就坐,絕對不用走的。」A-san拄著登山杖,穩定爬坡:「不過今年開始,我們比較有意識到要來爬山,因為2027其實很近了。」

2027這數字,來自太陽花運動的朋友,去年對方突然傳訊給她,說得神神秘秘:「時間快到了,你們最好要有準備。」「什麼時間?什麼準備?」A-san當下一頭霧水,也有點驚恐,以為下禮拜就是世界末日。結果對方趕緊解釋「沒有啦,一些民防自訓團的朋友判斷戰爭會在2027年。」

她雖然愣住,卻沒有當成玩笑:「我想過戰爭,但沒想過這麼快。」37歲的A-san是台南人,她大學畢業北上找工作,正好遇到馬英九推動「22K就業補助方案」(編按:「22K方案」指2009年馬政府為解金融海嘯失業潮,補助企業聘用畢業生的政策。因其補助金額2萬2千元台幣,卻意外演變成低薪起點,造成薪資定錨化的長期爭議),她和同學們面臨剛出社會就降薪求職的處境,加上彼時一連串親中政策,讓她對國民黨充滿厭惡。太陽花運動時她加入「反服貿小蜜蜂」,自費印海報,跟著街頭宣講。

但這樣的她後來不問世事,回歸家庭。「因為蔡英文當選,我想說,嗯,可以放心了吧,所以生完小孩有一段時間,我不管政治了,專心顧小孩。」直到2019年香港反修例運動敲破她的世界,她在新聞看見港人抗爭被橡膠子彈射擊、地鐵孩童吸入煙霧毒氣大哭的畫面,又讀到維吾爾族的婦孺在集中營的慘況,都讓育有幼兒的她心如刀割。

她想到還是餘悸猶存:「你看香港被交回給中國沒有很久,他們就可以公然撕毀承諾,然後又看到國民黨一直想讓我們跟中國統一,我就很不安,選了蔡英文還是不能放心,因為台灣還有國民黨。」

當她的危機感和本土意識同時被喚醒,也擴及到生活每個面向,A-san本人的氣質恬靜內斂,她笑稱自己口才不好,但她能寫出很長的文章,學生時期她常在網路上跟網友筆戰,當了媽以後,她還是帶著強大的資訊能力收集育兒需要的知識。

在讀教養文章時,她猛然發現:「為什麼我在台南家裡都是講台語的,現在卻只對孩子講華語?」為了跟孩子台語對話,她查字典、練習台文拼音、重新學習每個詞彙的用法,一點一滴找回身上的母語,她才發現:「我用台語表達的人格比較像真正的我。」慶幸的是,先生很支持,夫妻對話也自然地轉換成台語。

她加入台語共學組織,也在她住的城市招募台語家庭,找到一群支持母語教育和政策倡議的家長。但即使在閩南移民佔大宗的台灣社會,營造台語環境還是很困難。

「講台語是一件成本很高的事。」她喟嘆,孩子上小學後,因為尷尬,在學校假裝不認識她,怕同學聽到他們講台語。「幸好我已經幫自己打過一萬隻預防針,所以有點感慨,但沒有非常傷心。」

帶孩子在公園講台語,有時會被陌生人搭話:「你為什麼要故意講台語?」語氣中帶著不認同。但她不後悔選擇這條路:「台語家庭真的比較有憂患意識,對母語有認同的人,就會對別人入侵有警覺。」

她甚至教會孩子讀懂台羅拼音,這樣未來在資訊受控或語言壓制的情境下,孩子仍能接收到母親的訊息。「如果真的有一天發生什麼事,我可以留紙條給他。」母語像臍帶,通往她的記憶和認同,也是她和孩子的秘密通道。

所以當朋友預警2027的戰爭風險,她很快做好心理建設,開始分批採買物資。「我本來也緊張,但整理資訊以後,我覺得其實台灣守得住。真正該防的,是我們在過程中讓自己陷入不安全、資訊不足的處境。」

外面的民防課程大多以華語舉辦,她甚至自辦訓練,請近年來專注於推廣民防教育的沃草來上「台語防災課」,教大家怎麼帶著孩子心理應變。

這樣的憂患意識卻讓她在外面格格不入。同事好奇她為何買罐頭,她不敢談戰爭,只能以「末日預言說有地震和海嘯」回應,大家聽了都覺得她神經質,但她寧願被當作太迷信。她也交代孩子:「不要告訴別人我們家有物資。」

「這兩年,我突然了解了,為什麼台南阿公阿媽他們家浴缸洗澡水都不放掉。」A-san擦擦汗,看著蜿蜒山路,感嘆:「他們吃完飯還會用開水把碗沖一沖,再把水喝掉。他們真的經過戰爭時期,物資非常缺乏的時候,那種害怕留在他們心裡。」她也回想起長輩蒐集回收物品的習慣,這些被現代人嫌棄為「囤積症」的行為,她現在卻有新一層理解。「也許我兒子長大以後,也會覺得我媽媽怎麼有囤積症。」她幽幽地說。

聊著聊著,我們終於走到山坡上的休息點,大家都打開避難包,分享彼此蒐集的防災食物。A-san也坐下來喘口氣,喝點水,隨即從背包拿出兩本繪本,吆喝:「咱來講故事喔,逐家欲聽故事無?」(我們來說故事喔,大家要聽故事嗎?)她很樂意當台語故事媽媽,即使她的孩子已經過了愛聽故事的年齡。

台語共學團的另一個媽媽Tshái-tsu今天也帶先生、女兒來爬山,她知道新北市有很多玩耍性質的共學團,也有英語小班,但都不是她想給孩子的體驗。偶然加入A-san的台語社群幾年,她發現女兒平常講華語,但會用台語跟她說秘密,她笑著說:「那是我們母女的親密時刻。」

涼亭下,孩子聚精會神,聽著日桃山和月桃山猴仔的故事,家長則坐在野餐墊上聊天、用台語比較哪家罐頭比較好吃,風和日麗彷彿太平盛世。縱然外面兵凶戰危,母語是他們為孩子撐出的心靈避難所。

「躲空襲的時候,會有人來開鎖嗎?」

當個體努力求生,也有人把備戰的關懷擴展到公共領域。

2025年6月,NGO工作者陳玫儀帶我們來勘查宜蘭郊區一棟公有建築,她認為這是離她家最近的避難空間。「上次我帶小孩去找附近可以躲的地方,想帶他走一次路線,如果遇到空襲,大人不在家,他也要在五分鐘內跑到地下室。」陳玫儀說。

陳玫儀所居住的鄉鎮是低度開發的農村,放眼都是傳統透天,少有大樓,唯一類似地下室的就是本棟建築,半洞穴型的展演空間,平日閒置,由鄉鎮圖書館管理。「結果鐵門鎖起來,我去問圖書館,他們說要預約才能參觀,我問『那需要避難的時候,你們會在五分鐘內來幫民眾開門嗎?』」

這日我們確實有預約,因此現場還有圖書館承辦人,對方有點尷尬,趕緊解釋:「這裡不是法定避難收容處所,我今天印了政府提供的一些地點給您參考⋯⋯」陳玫儀仔細看了清冊,進一步指出:「可是像這裡、這裡都沒有地下室啊,這裡也進不去。」承辦人瞬間語塞:「呃,對,這清單可能有點舊了,要請他們更新⋯⋯」

陳玫儀身形高挑,講起話來又快又精準,乍看之下有點強勢,但對她來說,把問題講清楚本來就是她的日常。47歲的陳玫儀是台灣生育改革行動聯盟(下稱生動盟)的秘書長,這是台灣第一個專注在孕產家庭和生育政策的團體。她原本在婦女新知基金會工作,生了兩個孩子後,2015年她帶著對於孕產議題的關心,和一群夥伴成立了生動盟。

2023年,陳玫儀也受到公民團體感召,積極參與民防課程,但在過程中她發現這些課較少提到「孕婦該怎麼避難」:「他們設計的是『好手好腳而且有體力跑的人』的那種避難方式,雖然孕婦也是好手好腳,可是她能承受的重量、距離和照顧自己的能力,跟一般人還是不太一樣。」

她觀察到當時的民防設計充滿成年男性思維。「他們沒想過女生會有月經這件事,比如說最早的避難包建議沒有衛生棉。」作為性別運動者,同時身兼女性照顧者,她看見小女孩跟長輩也有不同需求,何況孕產婦這個族群難以長途跋涉,此時居家避難就是首選。

「所以生產的方式跟地點也要非常多元,」她本來就覺得女性要拿回生產的知識、資訊和自主權,而非過度依賴主流醫療,而這在戰時又更重要了。「烏克蘭的產婦很多都在家生產,所以無論在家裡、助產所、診所,應該都要能夠接生,這就需要提早準備,身邊的家人也要懂得協助。」生產後也可能因為壓力無法泌乳,甚至面臨配偶被徵召動員、照顧人力不足等狀況。

雖然關心民防,但今年之前她未曾認真想像戰爭,倒是她先生作為移居台灣的捷克人,比她還焦慮。「捷克也是一個小國,他覺得台灣的處境很像早期的捷克或波蘭,而且被極權國家佔領,這是他的爸爸媽媽和阿公阿媽真實經歷過的事情,他的敏感度其實比我高很多。」

以前陳玫儀半信半疑,但2024年延續至今的台灣立法院的衝突、藍白立委刪凍國防預算、阻擋重要法案等過程,讓她赫然驚覺台灣的政治人物可能被滲透得很厲害了。

此時她終於確定:「他們(中國)一定會來,只是不知道什麼時候來。」

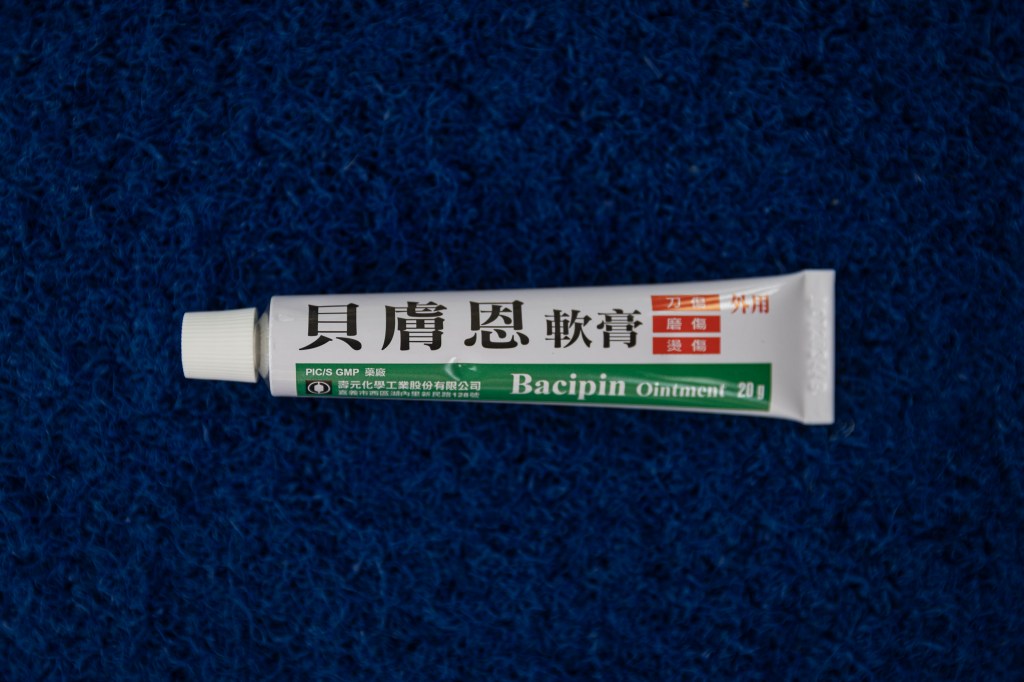

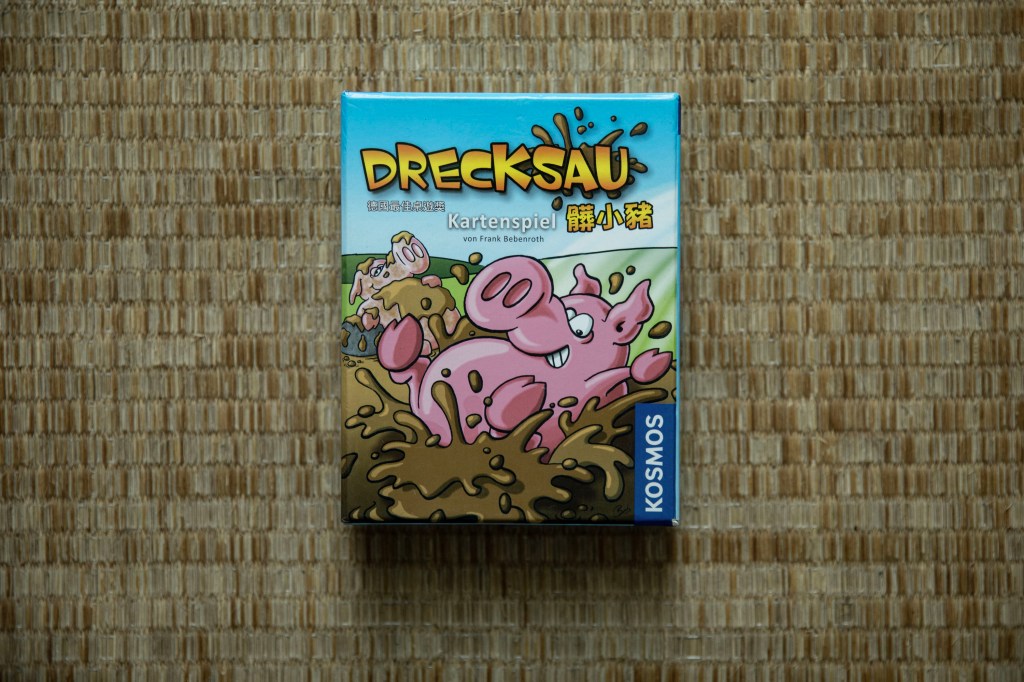

原本她家就有地震避難包,她陸續加入更多元的物資,除了常見的醫療、食物和野外用品,她還放了耳塞(防砲擊音波)、桌遊(安撫孩子轉移注意力)、月亮褲(經期所需的特殊材質內褲)等等。

作為NGO工作者和地方媽媽,她本來就對公共空間是否親子友善很敏感,也因此她才開始勘查外面的避難空間,除了圖書館,最近她看見鄉公所外牆上「防空避難」箭頭,就進去詢問「那是指哪裡?」公務員面面相覷,有人猜「可能是地下室」,也有人說「從來沒人問過這問題」。陳玫儀當下難以接受,直言:「你們是要引導民眾避難的耶,如果連你們都不知道,那民眾衝進來的時候怎麼辦?要跟你一起擠在辦公桌底下嗎?」

雖然有話直說,但她不想為難基層公務員。就像初期參與民防課程發現缺乏性別差異,她也沒有抱怨,反而在課後寫信給主辦單位誠懇建議,也持續積極串連合作。在陳玫儀的努力下,生動盟與民防團體一起投入研究不同女性族群、孕產、育兒家庭的需求,他們參考了烏克蘭、日本等其他國家的做法,最後,2024年黑熊學院發布「給孕產家庭的避難守則」,後續生動盟更進一步推出了「育兒家庭避難守則」。

她戶外勘查的行動,也或多或少鬆動了體制。當時曾與陳玫儀對話的圖書館承辦人私下對記者表示,雖然她無法決定避難空間的開放使用,但經過這次對話,圖書館決定將防災逃生主題的館藏(包含兒童繪本、漫畫),都整理起來推薦讀者,也會在下一年度將「防災」納入圖採購選書。

事實上,烏克蘭在2023年遭俄羅斯空襲時,確實曾發生基輔避難所上鎖,保全未能及時開門,而造成民眾三人在避難所門口遭到炸死的事件,其中受難者包含一名九歲女童。此事也促成烏克蘭社會全面盤點避難設施,當時發現全國有近四分之一的避難設施無法使用,近來已陸續改善。

陳玫儀一家其實即將在暑假隨著先生移居捷克,長期以來,她先生都希望帶著孩子回到阿公阿媽的母國生活。移居倒數的每一天,她還是帶著警覺生活,並不因為即將離開台灣而鬆懈,她也告訴孩子:「你不知道是我們先搬家,還是他(中國)會先打過來。」

「我老公問我說,如果中國真的佔領台灣了,你還要再回來嗎?」陳玫儀開朗地說:「我說我會耶,我請他帶著孩子留在安全的地方,但我享受過自由民主的台灣了,我想回到在這裡保護它,這裡就是我的家。」

女性照顧者的日常韌性

這些母親其實是台灣許多女性照顧者的縮影。在無人知曉的日子裡,她們已經備戰很久了,母職本身就是一場漫長的戰鬥。

任職中央研究院民族學研究所副研究員的劉文,是長期關注台灣民防的社會心理學家,他表示女性在日常中原本就常處於「備戰」狀態,「女性較常面對性騷擾,連走路回家都要擔心有沒有危險。」相較於男性,她們的風險感知原本就比較高。

劉文觀察到女性在家庭中原本就擔任「care worker」的角色,這會讓她們更關注「除了自己的其他生命」。劉文說:「一般男性對於戰爭的想象,就是國軍傳統的防衛抵抗,女性雖然沒有被賦予上前線的任務,但她們在民防中會找到準備者的位置。」

女性照顧者身處育兒、家管、照顧等長期被低估的位置,卻必須隨時保持警覺,收集生存情報,滿足配偶或孩子的需求。但也因為如此,當國際社會都在關注台灣的備戰策略,她們得以比別人更早就發展出應對地緣政治風險的韌性。

劉文也認為,男性通常都較為關注「大」的公領域事務,一般社會運動的明星也多為男性領導人,但民防是充滿瑣碎細節和多重情境的議題,她以避難包舉例:「準備避難包的時候就要面對,只有自己嗎?還是有小孩和其他家人的,這些人需要什麼?會在哪裡?要去哪裡?這些細節通常都是女性在規劃的。」

因此,這些女性雖然不是民防專業,也沒有特殊資源,卻對制度的漏洞或不友善的公共空間更敏感,並願意起身行動,與彼此結盟互助。她們張羅的日常生活看似瑣碎,鋪墊了台灣社會綿密柔韌的照顧網絡。

世界仍然凶險,生命仍然脆弱,但這些媽媽帶著小小能量,在動盪的時代中照顧了家人,也穩住了自己。

好感人,謝謝作者

非常清晰重要的文章,感謝報導!

寫得很用心,文章中的超連結方便我去理解事件脈絡,謝謝撰稿人。

憂患意識的確還是要有的。

謝謝

請端處理一下評論區的仇恨言論,先寫完。

这些母绿chu和粉qu一样都是人类之癌

看这些脑瘫真有意思

还有去台湾的记者

“台灣的彈道系統” 應為 「台灣的反導系統」或者是「台灣的防空系統」