高里鈴代就讀中學時,在某次的女童軍露營活動的餐食中看到鳳梨,忍不住脫口而出:「啊,今天是『王梨』(ông-lâi,台語)呢。」

「你是灣生吧?」老師笑著回應。

此時,這個在宮古島長大、到沖繩那霸市上中學的女孩,才知道「在台灣出生的人」,會被稱為「灣生」,但她心裡更強烈的感受是:「老師居然也知道『王梨』的意思?」

在日本和台灣的語境中,灣生意指「日治時期在台灣出生的日本人」。1940年在台灣嘉義出生的高里鈴代,在定義上確實是「灣生」無誤,任一個台灣人看她,都會說她是「日本人」。但當時的高里鈴代雖然接受日語教育,心中卻無「身為日本人」的意識,因為她的父母都是沖繩宮古島人,戰後回去之所,也是沖繩。

這個「王梨」對話發生時,《舊金山和約》已簽署、發布,依據條約,日本必須放棄戰時的殖民地,包含沖繩。此時的沖繩,實為美軍統治。代表沖繩參加世界女童軍活動的她,在各國代表輪流拉弓的儀式典禮上,是站在「R」字母(Ryukyu,沖繩古稱琉球)那一排前――不是日本,也不是台灣――這個經驗讓高里鈴代深刻意識到自己是沖繩人,並具備沖繩的認同意識。

1972年,沖繩回歸日本統治後,高里鈴代的國籍變成日本。雖然成年後在日本本土讀書、工作甚至成家,對沖繩的認同卻一絲未減,近四十歲回到沖繩的她,除了延續在東京便投入的女性諮商,更致力於反美軍性暴力運動和反基地運動,甚至還擔任四屆那霸市議員,致力改善沖繩的女性困境與地位,是沖繩具有代表性的女性主義運動者。

一. 在戰時台灣出生的沖繩女孩

身為「沖繩婦女反暴力行動組織」(OWAAMV,Okinawa Women Act Against Military Violence)共同創辦人的高里鈴代,對於二次大戰乃至現代面臨戰爭狀態下女性受到暴力威脅的處境也很關心,其中自然也包含昔日與沖繩同處殖民地下的台籍慰安婦。

作為台灣人的我,是去年(2024)在邊野古例行的反基地靜坐活動中,認識高里鈴代的。湊巧的是,前一日(6月25日),縣警、日本政府和美軍共同隱瞞一起發生在前年聖誕夜的美軍性侵的新聞爆出,作為這日的行動領隊,高里鈴代不僅向大家說起這個新聞,還談起三十年前(1995)美軍性侵未成年少女事件是今日大規模反基地運動的引爆點。這麼多年來,問題都沒有解決,沖繩女性始終處在以軍事為名的暴力威脅之下,高里鈴代不停感嘆:「實在無法接受。」

示威活動開始前的空檔,高里鈴代一聽說我是台灣人,便立刻向我說道:「我是在台灣出生的。」旋即提起「王梨」這段軼事。

高里鈴代表示,戰爭結束,他們便舉家返回沖繩,再次來到台灣,已是20年後的事。儘管之後,她還因為旅行和公務,來過幾次台灣,但對這個出生地仍然感到陌生,「沒有辦法,我在台灣只生活到五歲,實在沒有什麼記憶。」

但在那童稚幼小的年歲,台灣還是有些事物被刻進腦海,至今不去的――「王梨」是其一,其二是「米粉」,「我們全家都很喜歡吃米粉,甚至在我選舉的時候,我姊姊還煮了很多米粉請大家吃呢。」提及此,高里鈴代忍不住露出微笑,嘴邊的梨渦也清晰可見。

儘管對台灣印象模糊,高里鈴代對於台灣食物名稱,卻有著入骨的記憶,或許和其父親下地幸一的農業專業有關。

昭和初期,下地幸一從東京農業大學畢業後,旋即到台灣總督府的農林省任職,「父親是農業專家,他曾經參加總督府舉辦的『綠化台灣』紀念論文比賽,還拿下第一名。」高里的母親下地幸子曾經對她說:父親因為對論文過度投入,而耽誤了日常工作,因此一度被減薪,直到論文得了獎,才恢復原本的薪水,「父親當時的理想是要讓台灣這片土地透過農業變得富饒,例如防風林的栽種,他都親力親為。」

不過,即使像下地幸一這樣具備專業的台灣總督府公務員,在戰爭發生的時候,仍得上戰場。當下地幸一被徵召,前往印尼作戰時,留在台灣的妻女五人便從台北疏散到鄉下,住到像長屋那樣的地方,高里鈴代回憶:到了夜裡,村子裡的婦女們會唱歌,只要有人開始唱,其他人就會接著一起唱。那是一種互相慰藉的方式。

戰爭時期,下地幸一夫婦的老家宮古島,日子也沒有很好過。宮古島當時有三萬日本軍駐紮,設立了九處慰安所,由於軍隊的糧食需求龐大,導致當地糧食嚴重不足,三萬宮古島居民被迫疏散到台灣或其他地區的情況,「我的祖父雖然有到台灣看我們,但太平洋戰爭爆發後,並沒有逃到台灣來,繼續留在宮古島。」高里鈴代補充。

「台灣那個時候也遭到空襲。」高里鈴代後來才知道,駐紮在沖繩的陸軍第32軍,派了第28師團移防台灣,也是因為空襲,下地一家才躲到鄉下避難。生活雖然困難,但她隱約記得的是,孩子們會到田埂邊、稻田裡抓蝗蟲及玩耍。

1945年八月,日本天皇宣布敗戰,日本既然是戰敗方,那麼在台灣的「日本人」也就不得不回國。「總督府也解體了,原本在那裡工作的公務員們因為被徵招出征,留在台灣的妻兒就要想辦法自行回到日本。」高里鈴代表示,為了籌措返回宮古島的旅費,母親除了變賣家當外,只能想辦法做生意。而出生富裕人家、當過音樂老師的下地幸子,會在清晨批發做好的饅頭,讓女兒去火車站販賣。

戰爭結束,但日子並沒有因此變得好,高里鈴代聽母親說,當時常有兒童被人口販子拐走的事件發生,就連她兩個姐姐都差點被帶走,「有一次,她們在賣完饅頭回家的路上,看到有人推著一台板車(リヤカー),狀似遇到困難,她們就伸手幫忙推,結果被引進一座大宅院,門就被關上了……。」

「過去台灣人對沖繩人很友善,畢竟當時我們都是『日本人』,但日本戰敗後,氣氛就完全變了,變成『我們不會原諒你們』的狀態。」高里鈴代認為這段經驗不僅說明當時社會的不安與混亂,也顯示日本人(沖繩人)當時在殖民地的處境。

幾經波折,下地一家人終於搭乘一艘大型的登陸艦(LST)回到了宮古島,靠著祖父的木工農作,以及祖母的織布技術維生。但沖繩在戰爭時期直接受到戰火摧殘,戰後幾乎如同廢墟,人民生活也相當困窘。「我的父親雖然因為專業當上農業學校校長,但他那時是不是真的有拿到薪水,我也抱持懷疑。」高里鈴代回憶,當時他們的生活依靠是屋後自栽的菜園,菜園裡耕種的地瓜和葉菜,是他們餐桌上唯一的食糧,「下雨時,我們還會跑到外頭抓蝸牛來煮來吃。我們什麼都能吃,那時就是這麼辛苦。」

二. 戰時:來自戰爭雙方的性暴力

人民因戰爭而辛苦,而女性的處境更是艱辛。

「戰爭這個問題,在沖繩有著特別的意義。」高里鈴代談的不僅是造成十二萬平民無辜喪生的沖繩戰役而已,還包含戰爭中的女性,她表示,人們總說「戰爭時,男人當兵,女人當護士」,事實上,女性在戰爭時,會成為軍人發洩的對象,是暴力下的受害者。

1944年三月,為了在沖繩成立第32軍團,日本政府派了11萬軍人到沖繩,同時在沖繩諸島設立了多達145處慰安所。「這些慰安所不是一次設置完畢,是隨著日軍在沖繩各地建立飛行場而陸續設立的。」高里鈴代強調,當時無論部隊移動到哪裡,都會有慰安所在那裡設立,只因為軍方認為,要讓士兵持續作戰、安撫情緒,就必須讓他們接受性服務,「軍隊本身就是一種結構性暴力,其釋放管道就是性暴力。」

這些慰安所的慰安婦主要來自韓國、台灣,也有沖繩本地女性。高里鈴代曾經造訪位在台北的「阿嬤家:和平與女性人權館」,讀到一份報告,知道曾經有批台灣女性被送到印尼當慰安婦,而這批台籍慰安婦中,就有一位是沖繩人。「沖繩有個叫『辻遊郭』的地方,在過去是合法性交易區。『辻遊郭』在台灣還有分店,這些分店就把沖繩女性送往海外成為慰安婦。」高里鈴代解釋,那位在報告中出現的沖繩女性就是其中一位。

與日軍設置慰安所的相法相反,就高里鈴代看來,為軍隊提供性服務,並不意味著「性暴力」可以被消除,反而是性暴力與軍隊是同時存在的驗證。

「類似『陣中日誌』(部隊行動日誌)這樣的日軍官方紀錄中,就給了很多女性受害的線索。」高里鈴代舉例,像是「不得強暴女性」的警告字句,就意味著:只要日本軍駐紮的地方,就會發生性暴力事件,所以軍方才需要一再提醒。

高里鈴代進一步補充:當日軍要在渡嘉敷島、座間味島等地設置慰安所時,當地女性群起反對,部隊長卻對她們說,「設立慰安所是為了保護妳們啊。」提到這個事例讓她語氣微微發怒:日軍竟然以「設慰安所是為了保護妳們」這樣的話術來正當化性暴力行徑,「他們把慰安婦制度當成掩蓋性暴力的藉口。」

「但第32軍建立慰安所這件事,日本政府至今仍不承認。」高里鈴代搖搖頭:更別說道歉。

戰爭時,對女性施暴的,不會只有一方。高里鈴代指出,與日軍交戰的美軍,從1945年3月底登陸,就開始姦淫輪暴沖繩女性,「有個例子是:美軍朝著躲著人的洞穴丟手榴彈,把藏身在裡面的女性逼出來,並帶走其中三位。其他人以為她們將要被逐一處決,見她們又回來後,才知道是被帶去輪流強暴。」

戰爭結束後,美軍不僅沒有離開沖繩,還有治理權,因此,更為所欲為。高里鈴代解釋,美軍時常以兩人到六人為一組,以槍或刀襲擊女性,甚至交由其他士兵處理,「受害者不分年齡,從九個月大的嬰兒到六歲、九歲、十五歲的女孩,甚至高齡女性都有可能,只要是獨自一人,就可能遭遇暴力。」

「有的女性因此懷孕,有的是母親背著嬰兒被綁架,最後兩人雙雙被殺害,屍體被丟棄後一同被發現。如果有人試圖救援時也會遭殺害,不管這個人是丈夫、父親還是警察。」高里鈴代強調:這些案件幾乎都沒有被追究責任,很多加害者都未受懲罰。

她也因此認為,在沖繩,「二戰不是結束了,而是轉化為另一種暴力。」

三 戰後:過千沖繩女性遭受美軍性暴力

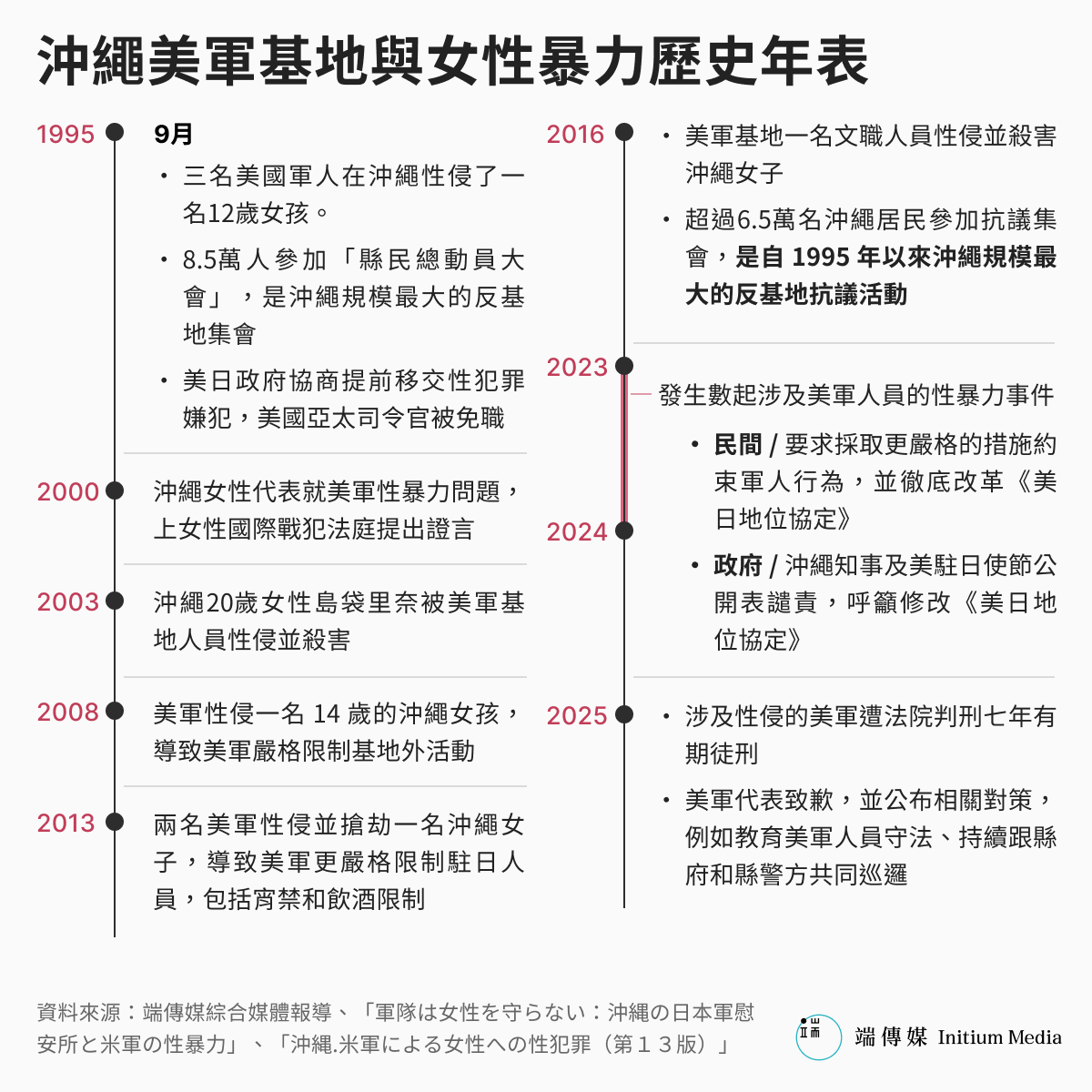

儘管沖繩的美軍性暴力不斷,但遲至1955年,才爆發第一次民眾示威抗議――該年9月3日六歲的沖繩女孩由美子遭美軍綁架、強暴殺害,遺體被丟棄在海邊的垃圾堆中,手段太過殘酷,沖繩人民因此無法隱忍整整四十年後(1995年9月4日),另一名十二歲少女遭三名美軍輪暴事件的發生,因為時間巧合,勾起沖繩人民對由美子事件的記憶,累積已久的怒氣因而全面引爆,自此發動大規模的反基地運動,影響至今。

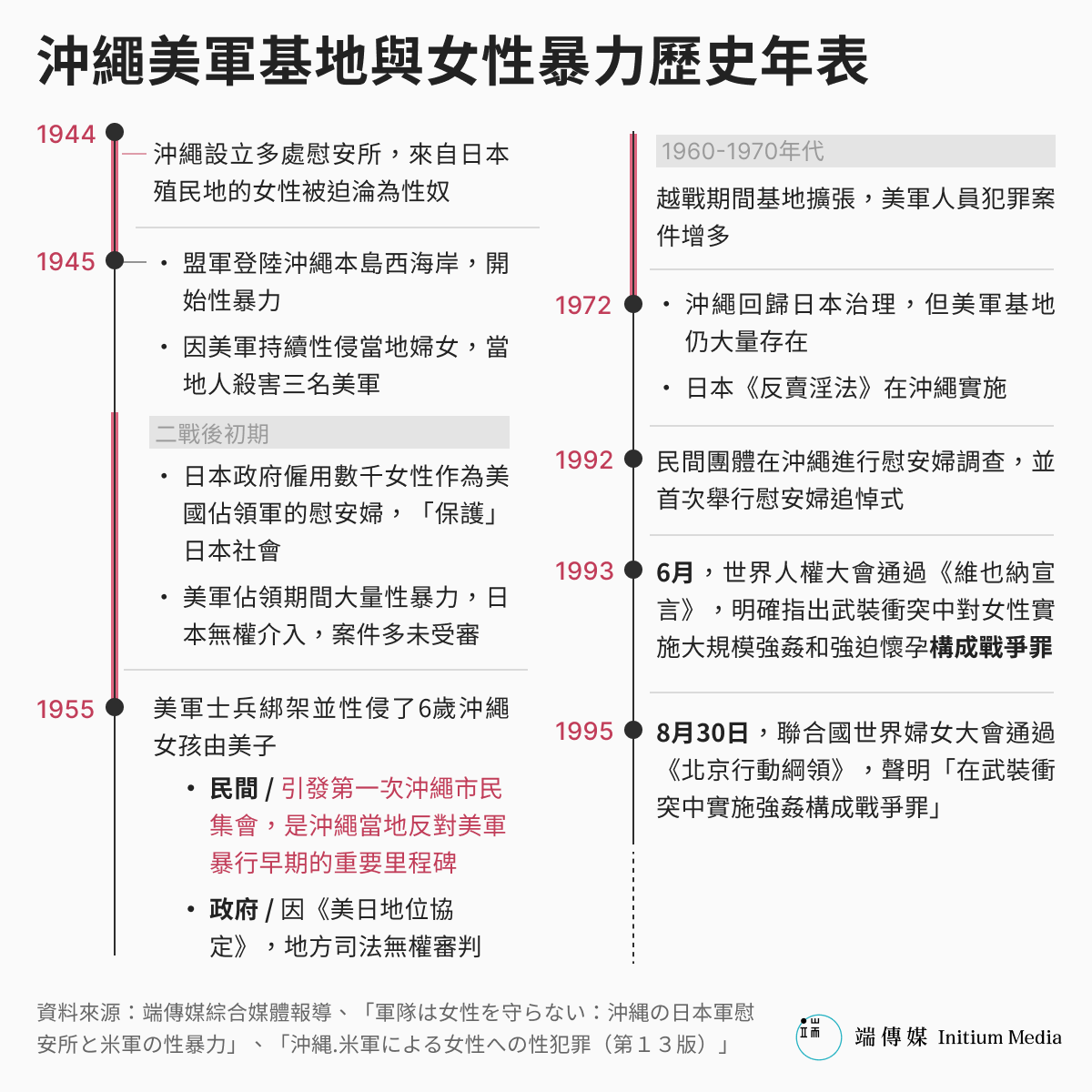

從年輕時便關心女性受暴問題,擔任電話諮商的高里鈴代也在這個時候,與夥伴共同除了創立以反軍事性暴力的行動倡議為核心的「沖繩婦女反暴力行動組織」,還更進一步成立「沖繩強姦救援中心」(REICO,Rape Emergency Intervention Counseling Center Okinawa),為受害者提供法律和心理支持。透過這些組織,高里鈴代收集、整理了從 1945 年至今的性暴力口述和刑事案件,包括佔領期間未記錄的案件或受害者要求警方未登記為刑事案件的案件,製作《戰後美軍對沖繩女性性暴力編年史》手冊。

隔年,即1996年,她帶著內容分為日文6頁、英文5頁的事件年表,飛到美國各個城市拜訪相關組織,甚至是參眾議員,就是為了揭露美軍性暴力問題,也為了和平對話。

高里鈴代回憶道,在舊金山拜訪參議員時,接待她們一行人的年輕秘書,突然哭了起來,經她詢問才知,這位秘書看到1949年的一個案例,感到怵目驚心而難過了起來:一位母親將九個月大的嬰兒託付給熟識的美軍士兵暫時照顧,結果那名士兵帶著嬰兒失蹤了。當母親找到孩子時,發現嬰兒的外陰紅腫出血,醫師檢查後證實是遭到強暴。高里鈴代表示,這孩子不久就去世了,「這是我的朋友從受害嬰兒親屬口中得知的事。對我們而言,這實在是難以言喻的悲劇。」

依據高里鈴代經手個案與經驗,她清楚知道,還有很多傷害案件未被立案,也無公開,但她認為,除了靠受害者出面自證,沒有任何文件證據可以反映實際的情況,因此,也很難得到精確的數據。

雖說如此,這個《戰後美軍對沖繩女性性暴力編年史》手冊仍在案件逐步揭露之下,得以不斷更新,到2023年已是第13版。報告記錄了自1945年至2021年約1000起案件,日文版頁數多達69頁;而這份最新報告與2016年的報告相比新增了600多起案件,其中,許多案件是在事件發生很久之後才被揭露,有些案件被隱藏的時間甚至長達數十年。

高里鈴代認為,這些後來才出現的案例,便是受害者難以現身的證明:因為整個日本社會對性暴力被害者的態度,是「責備受害者」的,「2017年7月,法律才修正,『強姦罪』從『申告罪(告訴乃論罪)』中排除。」高里鈴代解釋:原本的「申告罪」,是只有在被害人強烈要求懲罰加害者的前提下,檢警系統才會啟動。即便有目擊證人也不行,必須由被害者本人出面,提出「我希望你們處罰他」這樣的陳述,案件才能成立,「這個制度是從1907年就存在,也就是說,日本的強姦罪制度110年來都規定是申告罪。一百年來,法律都沒有改變。」

「如果一代人是25年,110年,等於四代人,那就是四代,甚至五代人,一直活在這種制度之下。」高里鈴代認為,這個法律制度背後的思想,便是根深蒂固地認為「女兒是父親的財產」,只有父親說要懲罰,加害者才會被處罰,在這種制度下,女性被害者如果報警,會得到不友善的質問,像是穿什麼衣服?為什麼這麼晚還出門?整個社會與制度都是在追問受害者的錯在哪裡,「也就是說,日本的法律系統,長年以來都不是為了保護受害者,而是懷疑、責備受害者。」

而這種責備受害者的眼光,不僅會讓受害者對自己的遭遇自責,也會讓她們因為他人的處境自責。1995年美軍性侵未成年少女事件爆發後,高里鈴代就聽聽到許多自責的聲音:有位女性在1984年、就讀高中二年級時,遭到三名美軍士兵輪姦,但因為擔心旁人的眼光和指責,沒有報案,十年後,即1995年的未成年少女遭性侵事件發生後,這個女性看著電視新聞,蜷縮著哭泣,認為如果自己當年有勇氣報警,那個12歲的少女可能就不會受害了。

不過,高里鈴代提醒,即使這些女性當初勇敢報警,結果也不會如她們所願,因為,涉及《美日地位協定(SOFA)》所導致的管轄權問題,以及軍方對事件的處理方式,不僅讓受害者難以獲得應有的司法正義,還可能使得受害者面臨更多的障礙和二次傷害。

「有個被性侵的個案,因此讓自己活在簡陋困苦的環境裡,折磨自己,最後住進精神病院了。有一天,我接到她從精神病院打來的電話,她對我喃喃自語:『我是個人啊,你知道嗎?我是個人啊。』

高里鈴代在轉述這些自白與自責時,不停擦拭眼角。回憶這些案例,也讓她忍不住傷心。

四 反戰、反美軍基地,高里鈴代:軍事制度是性暴力的溫床

「從日常生活中來看,性暴力就是一種強者剝奪弱者權力的行為。」這場專訪一開始,高里鈴代劈頭就是這麼一句話,並強調:這是我目前最關心的議題之一。

或許是中學時,因為參加女童軍活動而得到人權與性別意識的啟發,高里鈴代從年輕時就很有正義感,會替受欺負的女同學出頭,長大後,更因沖繩日益嚴重的美軍性侵問題,以及在東京就學時的收穫,決心從女性主義的角度來看所有問題。

她受Betty A. Reardon的「性別歧視與戰爭系統」的影響,談沖繩性暴力問題時,會嘗試揭露與拆解「軍事=安全」的結構性暴力,也透過女性視角指認美軍駐地對社區帶來的威脅與傷害,進而提出「軍事存在本身即造成對女性與社區的安全威脅」的批判,成為沖繩反基地議題中,少數以性別觀點切入的運動者。

而這個論述的發展,在1995年美軍性侵少女案件爆發前後期間,則更為完整。當這個新聞發布的前一刻,人在北京參加聯合國世界婦女大會的高里鈴代,才正以「沖繩的軍隊:針對女性的結構性暴力」進行主題發表,不料,發表後未久,準備返回沖繩的她,便聽到美軍性侵案的新聞,讓她一下飛機就和同伴們招開緊急記者會,提出控訴,並發動靜坐、聯署,將輿論壓力升高。

在1995年的抗議行動之後,高里鈴代除了成立組織,繼續追蹤、評論與協助美軍性暴力案件外,也固定參與反戰和反基地的活動,強力反對戰爭與基地的存在。對於高里鈴代而言,無論是反性暴力或是反基地,意義都是一樣的,因為,軍事制度即是性暴力溫床,而兩種倡議行動的結合,也是鞏固她的觀點核心。

高里鈴代不斷強調,軍事文化本身就帶有強烈的父權和男性主導色彩,會助長對女性的物化,而在軍事環境中,女性的身體也常常被視為軍事活動的一部分,被利用於滿足軍隊的需求,例如,即使日本在1972年制定了反賣淫法案,該法案禁止組織賣淫活動,但軍事基地周邊的性工作產業仍然存在,這反映了法律在軍事化環境下的執行困境。

此外,高里鈴代還認為,針對女性的暴力不僅是個別的強姦案件而已,還是一種「結構性暴力」,這種暴力是由社會體制、制度和文化所造成的,就算沒有直接的施暴者,其影響也同樣深遠,而軍事基地、父權文化、司法系統的缺陷以及社會對受害者的汙名化是這種結構性暴力的構成要件。

亞洲研究者Chris Hu在「性的暴力與結構性暴力」(Sexual Violence Under the Shadow of U.S. Military Bases: How Okinawan Women Negotiate and Exercise Agency)一文中便也指出,沖繩普遍存在的暴力,受到國家安全和軍事利益的驅動,對當地居民的生活產生了深遠而持久的影響,美國軍方和日本政府的政策也都忽視沖繩女性的福祉,讓她們不成比例地承受著性暴力和有限就業機會的負擔,「針對女性的性暴力和性剝削始終伴隨著民族主義戰爭,並被默認為軍事活動的一個可接受組成部分。」

而這還不是戰爭時期的情況,若是真的發生戰爭,針對平民的性暴力,乃至於暴力,則更為嚴重。於今年七月甫當選參議員的法律學者高良沙哉便在著作《沖繩軍事性暴力的根源何在?》中提及,「為了從死亡的恐懼中逃避,以及確定自己還活著,士兵會對性有著強烈的渴望。即使這意味著要『非人化』和侵犯女性,他們也會這麼做。」 因此,「從心理上來說,對女性,尤其是敵國平民,進行非人化和強姦是極其容易的,而戰場上的性暴力很可能伴隨著殘酷的暴力。」

「無論在戰時還是在和平時期,軍隊性暴力的根本原因就在於軍事意識形態的本質,這種意識形態無論在哪個國家、哪個軍隊,都不斷強調『性強的男人氣概』。」高良沙哉續道:軍隊需要性暴力,因為這是對他人的暴力支配的表現,以維持和加強士兵的士氣、男子氣概和暴力,而男性沙文主義的厭女症導致了國家和政府控制的軍隊賣淫、戰時性暴力以及和平時期的軍隊性暴力。

與高良沙哉為戰友的高里鈴代進一步表示,這種因戰爭而來暴力,以及暴力導致的創傷,最後也會透過暴力延續下去。她舉了個例子:沖繩知名戲劇導演幸喜良秀,雖然對外是個了不起的藝術家,對內卻會對家人施加暴力,「他的女兒說,父親身上帶著戰爭的創傷,而這些創傷來自他的父親——也就是她的祖父——曾參與過戰爭。這些參戰的父親們不會談論戰爭,但實際上,他們把那種戰爭的暴力帶回了家庭,成為家庭暴力的原型。」高里鈴代進一步指出,那些支配與強制的暴力,其根源就是戰爭本身。

「我們必須更徹底地反省什麼是暴力。」高里鈴代進一步表示,我們也必須徹底理解:人權是平等的,無論對方是誰,每個人都應該被平等對待。「不論身分地位,人與人之間都該是對等的。」她說。

触目惊心的描述,谢谢非常好的深入报道,实在太佩服她们的努力了。

非常出色的深入報導。謝謝。

內文中有一段寫到:「美軍朝著躲著人的鍋釜丟手榴彈,把藏身在裡面的女性逼出來⋯⋯」

這是翻譯錯誤,沖繩講的「ガマ/Gama」不是「鍋釜」的意思,而是天然洞穴。沖繩有非常多天然的鐘乳石洞,這些天然洞穴是沖繩戰役時的躲藏地點,也會作為戰壕、野戰醫院使用。

謝謝指出!錯處已經修正。