「根據NBC最新民調,唐納德·J·特朗普總統的支持率再創新高,追平歷史最佳紀錄!更振奮人心的是,美國人民對國家前景的信心空前高漲,認為國家正朝着正確方向邁進的人數創下二十多年來的新紀錄——這是特朗普總統卓越領導和非凡成就的有力證明!」

「今晨,唐納德·J·特朗普總統及其政府強勢亮相各大媒體,鄭重宣布:只用了短短七週,美國的黃金時代已經到來!這一壯舉再次彰顯了特朗普政府引領國家騰飛的非凡魄力與速度!」

「唐納德·J·特朗普總統在短短100天內取得的成就,超過了許多總統整整一個任期的工作量——而這,僅僅是個開始!在這史無前例的百日高效行動中,特朗普總統的卓越表現贏得了國會山內外的一致讚譽,盡顯非凡領袖風範!」

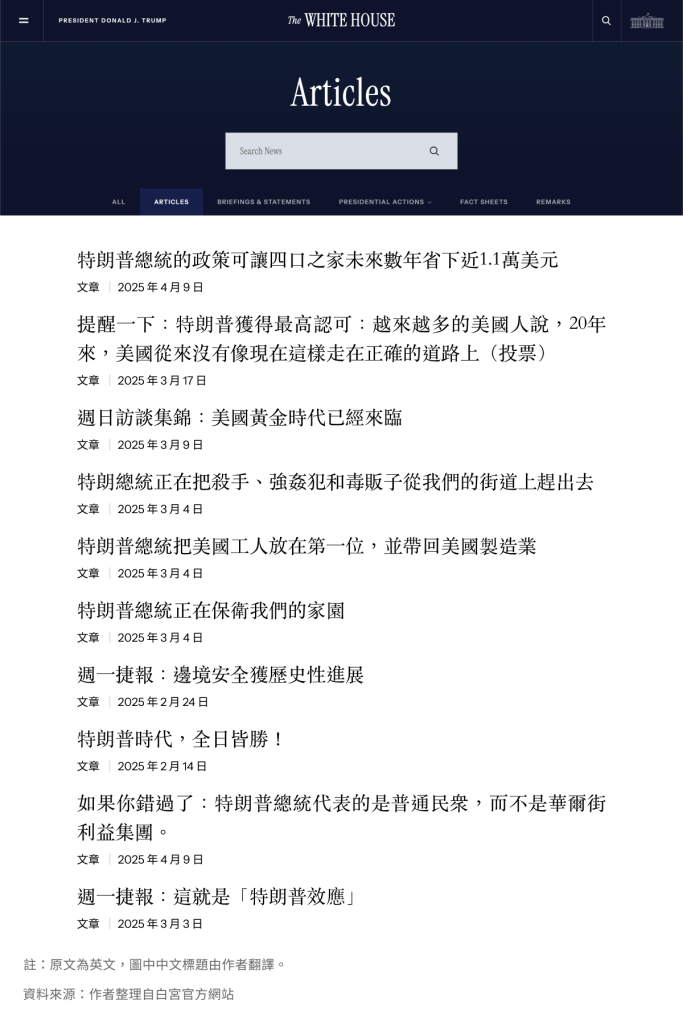

你沒看錯,這些都是白宮網站原汁原味的稱頌文,是特朗普第二任期特有的宣傳攻勢。

2025年最魔幻的莫過於,打開白宮網站,滿屏都是「美國贏了」「週一捷報」和「特朗普效應」,這與大洋彼岸的新華網、人民日報的領袖宣傳別無二致,甚至還更燃、更樂於造詞、玩梗,滿滿的推特/X風。

與2017年首次執政時的政治素人身份不同,此時的特朗普更像是一位老練的傳媒操盤手,他深知如何將政策轉譯為情緒語言,如何以簡潔卻激烈的修辭動員受衆。

在他回歸後的100天內,白宮官網發布了上百份簡報與聲明,涵蓋移民、外交、性別政策、教育、文化等多個議題。儘管表面上是政策傳達,但這些文本更像是精心組織的話語戰:它們以危機為起點,以「恢復」之名拯救一個「失序」中的美國,在語言層面打響了一場文化與政治的對抗戰。

美國,作為「受威脅」的國家想象

細究白宮如何描述特朗普的功績,可以看到統一的對照底色:拜登治下的美國,是飽受威脅、危機重重的昔日強國,物價飛漲、邊境失守、文化腐蝕、貿易和製造業遭受重創,政府被「激進理念」架空,喪失領導力。而特朗普正在終結這一切,扭轉頹勢,帶領美國重回正規的領路人,一手守衛邊境,一手護衛國力,還有一手在捍衛傳統價值觀。

這裏的 「危機」並不總是指現實中的突發狀況,而是經過策略性語言塑造出來的政治語境。語言將政策對象簡化為威脅,以構建一種必須「果斷出手」的氛圍,塑造出我們vs他們的正義對抗。這裏的「他們」,是非法移民,是拜登政府和民主黨秉持的自由派理念,是外國勢力強加的不平等貿易,是一切有損於美國白人保守群體利益的禍根。

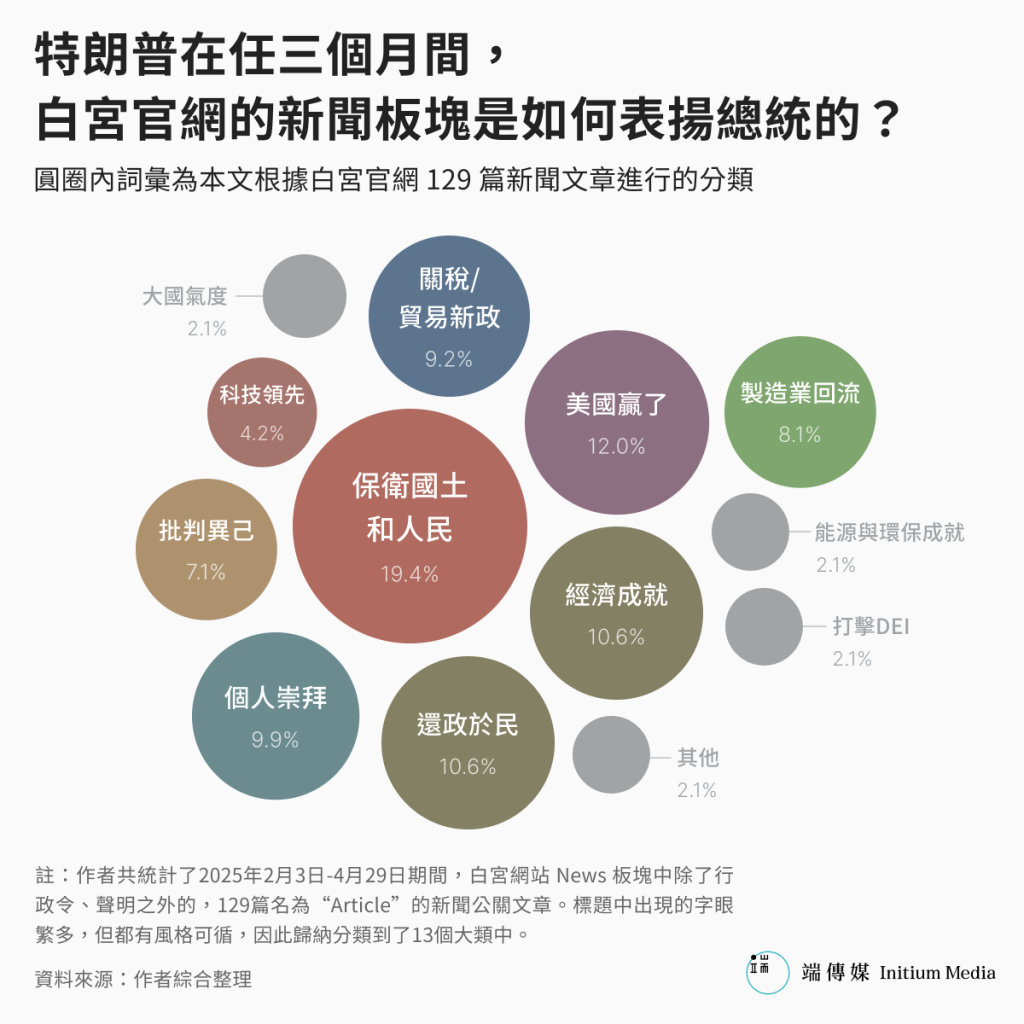

筆者爬梳了白宮所發的新聞稿,發現其將「保衛國土和人民」作為頭號任務和功績,「美國贏了」是最常見的功勞表彰的結語,「經濟成就」、「還政於民」和「關稅和貿易新政」則是三把大斧——賺錢、省錢、彌補損失,通過製造這樣的印象,特朗普最終讓「製造業迴流」。

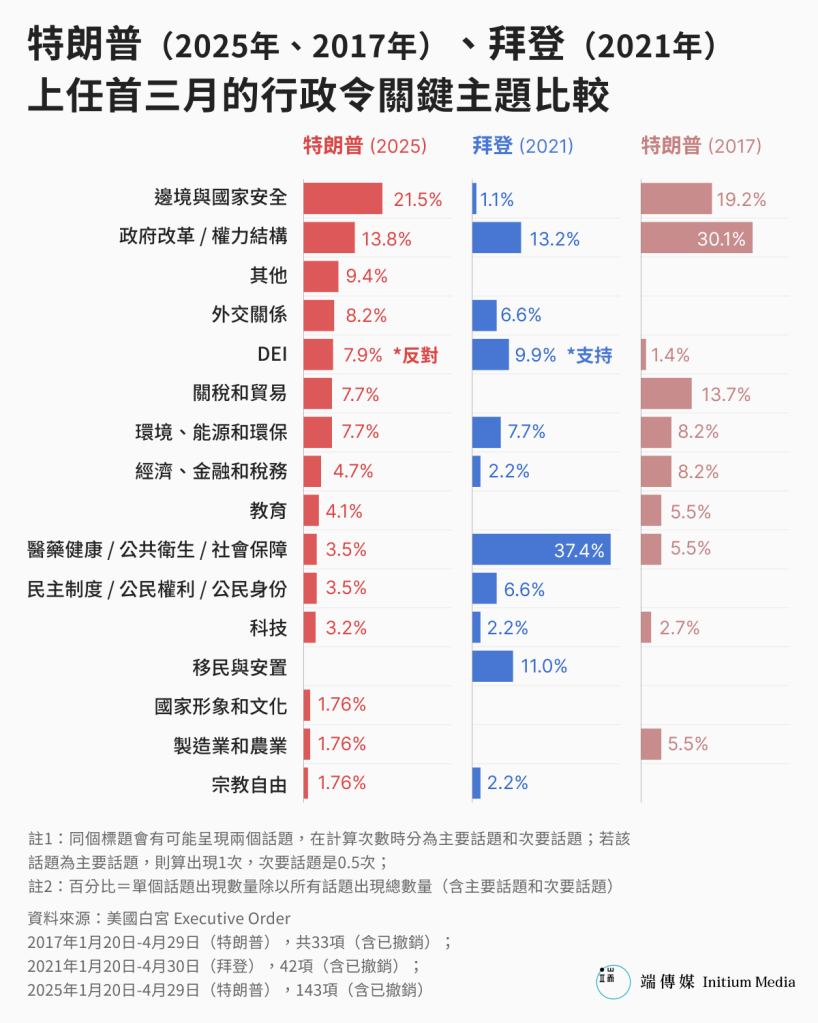

相應地,在行政令中,「國家安全」也是佔比最多的議題,其他如「政府改革/權力結構」、「外交關係」、「反DEI」、「關稅和貿易」、「環境、能源和環保」和「環境、能源和環保」也是常被提及的話題。這些內容與特朗普2017年首次上任時的重心類似,但在打文化戰、「美國優先」的議題上着墨更多;他也把DOGE(政府效能部),變成了為企業和納稅人減負、也圍剿拜登的環保和多元文化政策的多刃利劍。

對於邊境安全,特朗普政府公布典型犯罪者的照片和行徑,宣布在邊境嚴防死守,驅逐境內可疑人員。同時,特朗普政府也在行政言辭上造勢。2025年1月20日, 白宮發布《保護美國人民免受入侵》的命令,開篇便渲染美國危機四伏的場景:成百上千萬的非法移民飛入美國,安扎在我們身邊,很多人充當間諜,甚至恐怖主義行動……4月28日發布的行政令《加強與釋放美國執法力量:打擊犯罪、保護無辜公民》則直言,要嚴控邊境來建立遵紀守法的社會,保衛家園。

治理不再只是關於制度和程序的行政工作,而成為一場道德對決、一場守護家園、下一代乃至捍衛「美國本質」的保衛戰。

經濟和貿易是特朗普政府長期主打的「人民利益」牌。2017年上任時,特朗普就已經強調美國需要復興製造業,他用「遍布大地、如墓碑般的廢棄工廠」(rusted-out factories scattered like tombstones across the landscape)來形容美國工業的衰敗,也在官方簡報中反覆強調「糟糕的貿易協議」(bad trade deals)、「被中國偷走的就業機會」(jobs stolen by China)、「美國的經濟廢墟」(American carnage)。當年4月下發的行政令《購買美國貨、僱用美國人》,以H1B工作簽證作為手段,使得外國國籍勞動力不可替代本國勞動力,加強勞工移民管控;聯邦政府要優先購買美國產品。

在2025年,製造業仍是關注焦點,貿易戰更為升級。在新聞稿裏,特朗普在推行有史以來最為公平、最為對等的貿易,在行政令中,美國正在抵抗來自中國的中低端產品、芬太尼等鴉片類藥物,4月9日更是宣布全國緊急狀態,加收從價關稅。「中國」是以廉價產品盜取美國收入的竊賊,而關稅成為懲戒的手段,被奉為「經濟安全和國家安全」的雙重護衛。

與此同時,特朗普也在阻擊通膨、減少企業稅收和節能要求上大作文章,不僅全面撤銷拜登時期對於企業環保的要求,甚至也把其規章制度和政府架構稱作經濟發展的阻礙。白宮《特朗普總統正在糾正拜登造成的經濟損害》一文就在痛批拜登政府從來沒把錢花在刀刃上。他們引用的分析顯示,2023年聯邦法規的總體成本高達創紀錄的2.1萬億美元,平均每戶美國家庭承擔15,788美元。而DOGE正在清除官僚體系中的浪費現象,僅在幾周內就已為納稅人節省數十億美元。

2025年,特朗普在文化議題上也全面開炮,將複雜的性別議題轉化為「科學 vs. 意識形態」的二元對立,以「恢復真相」、「終結極端教育」等非常規的表述,將對抗DEI (diversity, equity and inclusion, 即多元、平等和包容)的政策和話語正當化、制度化:1月25日發布的《捍衛女性免受極端性別意識形態侵害》行政命令中,「恢復生物學真相」在短短一篇文件中就重複出現了五次。

白宮甚至直接點名多個律所和機構,如Susman Godfrey、WilmerHale、Jenner & Block等,斥責他們以種族作為招募僱員的指標,是在助長偏見,危害美國利益。白宮亦公開斥責將其他生理性別的運動員囊括進女性運動是在「使女性和女孩面臨危險、羞辱與被噤聲的處境,並剝奪了她們的隱私」。1月21日頒布的行政令《終結非法歧視,恢復基於能力的機會制度》稱,這些DEI政策「否定、貶低並削弱了美國傳統的價值觀——勤奮、卓越與個人成就,轉而推崇一種非法、腐蝕性強且有害的基於身份認同的分贓體系。」

如上所述,裁撤DEI的項目、抹去DEI在工作和教育機會中的角色,也成了提升政府效率、宣揚政府權威的主要手段。政府在3月對聯邦撥款項目的審查中,明確要求停止資助與「激進性別理論」「多元包容」相關的項目。特朗普在聲明中指出:「美國人民將不再被迫資助反美意識形態。」 這些行動,既鞏固了其選民中的保守派,也為未來的公共政策文化戰提供了行動指南和話語資源。

若將特朗普的語言與拜登做對比,更看得出他們所採取的價值和情感導向。

而拜登2021年初的「國家想象」圍繞着一個「創傷後的國家」:需要重建醫療系統、修復種族裂痕、維護民主制度。因而其行政令最多關注也是公共衛生支持,改革最高權利機構,改善移民處境,修復其他國家的關係。他提出 「更好重建」 (「Build Back Better」)作為主軸政策口號,語言上強調療愈 (「healing」)、團結(「unity」)與復甦(「recovery」)。

例如,他在該年4月28日國會演講中說「美國再次動起來了」 (「America is on the move again.」),「我們必須終結這場將紅藍對立的非理性內戰。」 這類表述與特朗普的戰鬥、圍攻、威脅等對抗式用詞形成鮮明對比。

拜登在外交辭令中也更偏好協商式語言。無論是重新加入《巴黎氣候協定》,還是推動1.9萬億美元《美國救援計劃法案》,其政府簡報中常出現「基於科學」(based on science)與「重建對政府的信任」 ( 「restoring trust in government」)等術語,重視修復美國政府在國際社會的形象。

共和黨與民主黨,對哪些議題優先?

特朗普二次上台後,美國政治的兩極分化在國會與媒體敘事中愈加明顯。民主黨和共和黨不僅在政策議程上分歧顯著,更在價值觀、敘事風格和政治議程上分道揚鑣。

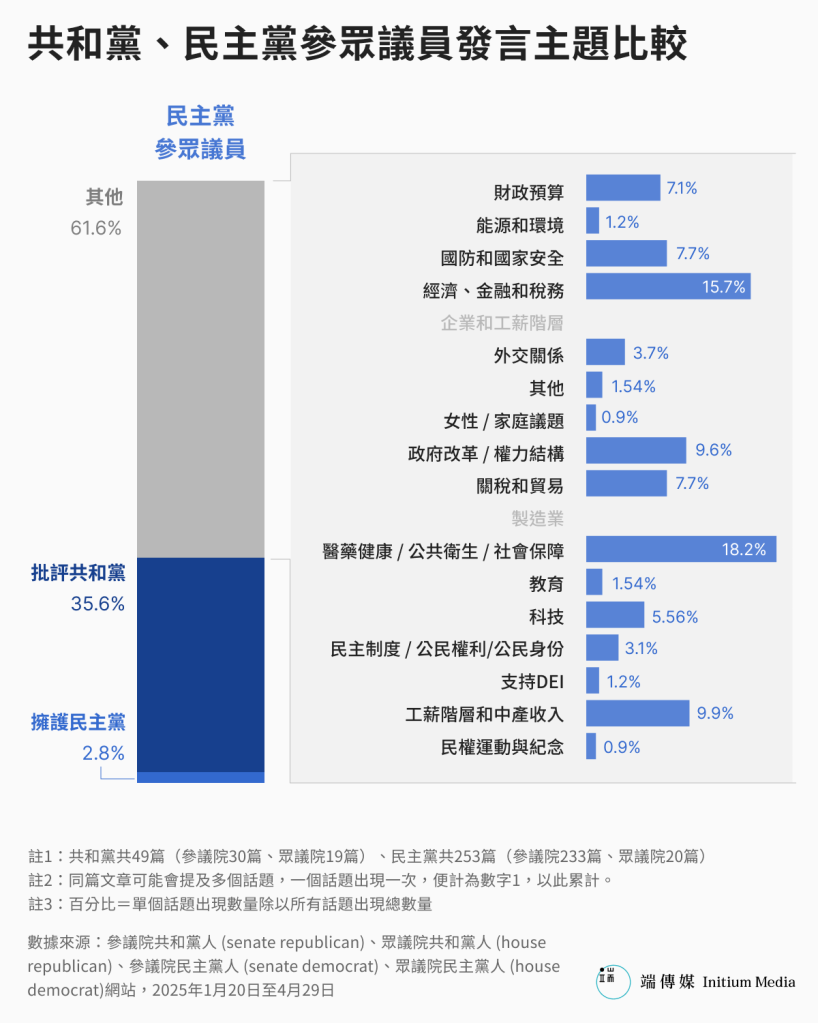

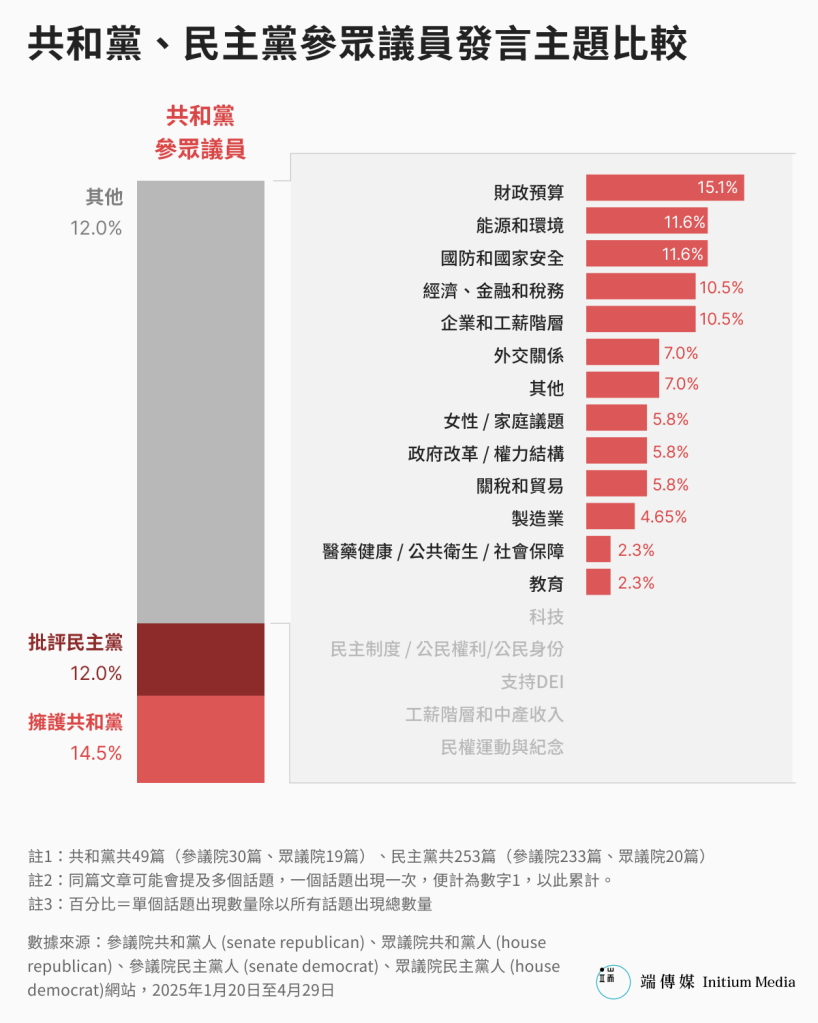

觀察參衆兩院的領袖發言,可以看到兩黨都在致力於批判對方、擁護己方。在議題關注點上,民主黨明顯偏向於以維繫社會保障、穩定經濟為核心,着力強調為「工薪階層和中產」謀利,同時痛批共和黨為富人言財,忽視民主程序。共和黨則以斥責民主黨過度徵稅、濫開邊境為基礎,為特朗普的國防、經濟、關稅政策辯護,也維護其主流性別觀和家庭觀,鮮少提及民主黨所重視的聯邦醫療補助和醫療保險(Medicaid, Medicare),強調其為「企業和工薪階層」服務,而不僅是「中產階級」。

值得注意的是,民主黨一方,和傳統印象不同,並非只是以自由派的高姿態作為標榜,而是試圖往中間靠攏,擺脫以往理念傍身、不接地氣的形象,只是多數時候仍以「特朗普和共和黨的反面」來推行自己的立場。

參政兩院的民主黨領導人在過去三個月的發言中,至少有三分之一的篇幅都在斥責共和黨。一大重點是呵斥共和黨以富人階層為本,為其減稅,卻減少面向公共教育、醫療保障和退伍老兵的補助,本質上是在將工薪階層和中產的利益作為刀俎上的魚肉,反覆切割。這一論點幾乎貫穿了所有對於共和黨的評價。

例如,衆議院民主黨黨團主席皮特·阿吉拉爾(Pete Aguilar)稱DOGE的所作所為,暴露了共和黨從自己的選民身上搜刮利益,剋扣學校教育、醫療保障、退休金上的油水,只為了削減億萬富翁的稅收,並把斂財的合同輸送給埃隆·馬斯克。參議院民主黨領袖查克·舒默 (Chuck Schumer)在對於政府有可能因預算沒達成協議,而暫時關門時,呵斥特朗普和馬斯克以此獲利,他們是「虛無主義者」,拿起了噴火槍,肆意焚燒我們的國家,把混亂當武器來使用。他們的所作所為都是在「操縱整個體制,讓其偏袒少數超級富豪,犧牲辛勤工作的普通美國人」。

另一個重點則是批判共和黨行事魯莽,審慎不足,不尊重知識和專業意見,本質上是將本黨的意志和行政權凌駕在立法權和司法權之上,攪亂了三權分立的根基。舒默公開反對特朗普重新規範投票權的行政令,稱其不僅是在否定選舉的權威性,更是在把美國變成他個人的專屬王國,是「非法的權力掠奪」。新澤西州參議員科裏·布克(Cory Booker)在他打破記錄的、長達25個多小時的演講中,抵制特朗普政府削減社會保障,炮轟其對憲政造成「迫在眉睫」的危機。而阿吉拉爾則在Signal通信門和關稅新政之後諷刺道,本來辛勤工作的美國人只是想讓生活安定些,但他們從特朗普那裏得到的,只有混亂、疑惑和腐敗的惡果。

可以看到,民主黨試圖營造出更為包容、更尊重公民權利、更關注弱勢群體和公共利益的姿態,而共和黨則被認為是推動威權統治、為寡頭和億萬富翁謀利,以無能、自私和莽撞的行為治理國家。

不過,公衆並不完全對民主黨的「迎合中間多數」「支持社會正義」的話術買賬。據CNN委託民調網站SSRS於2025年3月所做的統計,民主黨在美國公衆中僅有29%的支持率,是1992年該民調開始以來的最低水平,也比2021年1月下降了20%之多。半數以上的民主黨人或其支持者認為民主黨領導層缺乏強勢的反對立場,應該更極力阻止共和黨提出的議程,而不是放低姿態,和共和黨合作,把民主黨的想法填充進去。

這種對抗態度也與特朗普初次上任不同,當時有七成以上的民主黨支持者在倡導兩黨合作,彌合分歧。

事實上,數據顯示,民主黨持續失去年輕人、工薪階層的支持,甚至在人口版圖上也佔盡劣勢。布倫南司法中心(Brennan Center)和紐約時報專欄作家Ezra Klein都分析,傳統藍州如加州、紐約州、伊利諾伊州等因生活成本高企等誘因而持續流失人口,南部的保守州佛羅里達、佐治亞、得克薩斯則可以在2030年普查時,依靠人口紅利,有可能多獲得九個衆議員席位,鞏固共和黨的政治版圖。

站在十字路口、缺乏權力和支持的民主黨,正如前總統比爾·克林頓的高級顧問道格·索斯尼克(Doug Sosnik)所言,正在經歷1980年裏根勝選以來最難捱的低谷。他們仍在自由主義的理念上止步不前,在公衆關心的經濟和收入議題上仍缺乏號召力,在社會保障政策上也被指脫離現實,同時也在面臨如何彌合黨內分歧、更新換代的挑戰。

共和黨一方,如同鏡像一般,是另一幅畫風。他們不僅極力稱頌自己黨派和特朗普多麼辛勤工作、言出必行,而民主黨變成了那個只顧着徵稅,剝削企業和普通家庭,同時又對非法移民和犯罪分子過度容忍、無所作為的無能黨派。美國參議院多數黨領袖約翰·圖恩和衆議院共和黨主席麗莎·麥克萊恩在發言中多次提到,特朗普正在為企業和低收入家庭鬆綁,他們不需要再額外為能源環保而費錢費力。

以維護民主制度為名,他們還極力主張推動SAVE法案(即Safeguard American Voter Eligibility Act, 保障美國選民資格法案),嚴格審查投票資格,投票權適用範圍大大坍縮。而在他們口中,政府關門、預算案沒通過的風險,責任全應該由民主黨承擔。對於性別和種族議題,則完全和白宮與特朗普的口徑一致,強化保守、正統社會的形象。

但與此同時,在四月爆發的、蔓延美國全境的對於特朗普政策的抗議,吸引了數千人,呼號「住手」hands Off、不要國王,反對暴力驅逐移民、裁撤聯邦僱員、減少國際援助、干涉學術和言論自由等政策。截至發稿時,密歇根州民主黨衆議員施裏·薩尼達爾(Shri Thanedar)於5月13日啓動了衆議院對總統特朗普提出七項彈劾條款的表決程序,結果有待投票決定。同時,如筆者的統計所示,雖然在國內議題上大相逕庭,兩黨在外交上存在共識和默契,例如要警惕中國的影響力,批評反猶主義,重視和傳統盟友的關係,雖然處理和表達有所不同。

結合以兩黨主張和公衆觀感,可以窺見兩黨對立仍將持續,合作空間狹窄,但在外交議題上仍有攜手的可能。美國公衆仍未喪失對於特朗普和共和黨「以民為本」「美國第一」的政策信心,但對於其領導力、兩黨各自走勢,評價複雜。政黨立場演化仍需持續觀察。

共和黨內部路線分歧

百日中,關稅政策是一個最奪人眼球的話題。而儘管特朗普在共和黨內擁有強大的影響力,在這議題上黨內不同派別存在著顯著分歧。

一部分堅定支持者,如副總統JD·萬斯、衆議院議長邁克·約翰遜(Mike Johnson)及多數黨領袖史蒂夫·斯卡利斯(Steve Scalise),認為關稅是重建美國製造業、保護本國工人、重新談判貿易協議的重要工具。他們強調,儘管短期有代價,但長期來看關稅將帶來經濟獨立和國家安全的回報。其他如衆議員麗莎·麥克萊恩(Lisa McClain)與蘭迪·費恩斯特拉(Randy Feenstra)也表達了類似立場,積極擁護特朗普的徵稅戰略。

但反對的聲音也頻頻出現。參議員蘭德·保羅(Rand Paul)認為關稅本質上是對消費者徵收的「隱形稅」,主張國會應收回對關稅政策的主導權。參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)支持一項由民主黨提出的決議,試圖阻止特朗普對加拿大實施的25%關稅,擔心傷害本州的林業和港口貿易。柯林斯指出,這些關稅「沒有區分我們的盟友和對手」,忽視國會的意見,也會損傷憲法和民主。

作為DOGE的臨時負責人馬斯克也提出了異議。雖然主張特朗普有權決定關稅的走向,馬斯克仍倡導自由貿易、徵收更低的關稅。在4月22日的特斯拉電話會議上,他痛罵關稅締造者、特朗普的貿易顧問納瓦羅為是個「白癡」,還說他「蠢得像一袋磚頭」。馬斯克還在社交媒體上發布了一段經濟學家米爾頓·弗裏德曼(Milton Friedman)談論自由貿易的視頻,被解讀為對特朗普關稅政策的間接批評。但馬斯克也表示:「如果某個國家在關稅上採取掠奪性行為」,或者「如果一個政府對某個特定產業提供極端的財政支持,那你就必須採取一些措施來進行反制。」

此外,還有一部分共和黨人持中間立場,或是兩邊都站,表態模糊。如參議員湯姆·蒂利斯(Thom Tillis)與查克·格拉斯利(Chuck Grassley),他們雖不完全反對關稅,但強調應有審慎和機制制衡。蒂利斯表示:「我們應當先與敵人作戰,然後再設法解決與朋友之間的不公平問題。你要對付中國,怎麼加關稅我都不會生氣;但對加拿大和墨西哥,那就另當別論了。」 格拉斯利則支持「邊走邊看」的關稅決策,並在公開聲明中表態,他支持特朗普以加徵關稅為手段達成貿易協議,從而長期降低關稅和非關稅壁壘,但反對以此拖延談判,或只是為了向美國財政部輸血。衆議員丹·克倫肖(Dan Crenshaw)與格倫·格羅斯曼(Glenn Grothman)則從國家安全與邊境控制角度出發,認為關稅可作為對抗芬太尼危機和地緣威脅的手段,但要避免過度徵收,也承認徵收方和被徵收方都會承擔風險。

關稅議題的分野,映射出參議員在產業利益、市場和國家觀念、以及外交戰略的分歧。支持者往往認為關稅是國家維護主權的武器,旨在讓產業迴流,減少對外國依賴,是逼迫傾銷一方談判的籌碼和反擊手段;反對者,則擔心傷害自由市場,也易引發對方的報復性徵稅,削弱盟友信任,傷害美國在全球市場和國際體系中的口碑。這些分歧也體現在如何處理烏克蘭問題、對待歐盟、維繫與中國關係,以及處理移民等議題中。

參議院在4月30日最終否決了由民主黨提出的、阻擊特朗普全球徵稅的措施。在表決出現平局後,共和黨人進行了程序性投票,以確保民主黨無法再次提出該項決議。萬斯親自前往國會打破僵局,使得該決議被永久駁回。此舉驗證了特朗普路線的權威和強勢。但投票中出現的僵局、民主黨和部分共和黨人的聯合,仍體現出共和黨並非鐵板一塊,他們對於在關鍵議題上是否追隨特朗普,還存在分歧和不滿。

語言即治理:極化時代的修辭治理術

從「建制外候選人」到「美國文化保衛者」,特朗普上台後的100天顛覆了整個美國乃至世界輿論。其語言不僅是政策傳播的工具,更是治理本身的一部分。在特朗普政府的語境中,話語成為治理合法性的重要來源,也成為製造敵意、界定忠誠、動員政治的武器。

這種語言治理的風險在於,它極大壓縮了公共辯論的空間。當「反對」被定義為「叛國」、當「多元」被等同於「腐蝕」,民主制度賴以運行的妥協與協商便無從展開。「美國優先」「恢復常識」「打擊覺醒主義」「重建主權」……這些關鍵詞既是政策標簽,也是政治立場的宣誓,更構成了一種封閉的語言宇宙,使得持不同意見者很難在同一話語體系中對話。換言之,2025年的白宮話語體系不再是對政策問題的陳述,而是對美國國家認同的重新定義。它代表了一種正在強化的政治邏輯:只有通過製造危機與清算敵人,國家才得以自證存在。

在美國內部,語言正在加速社會撕裂;通過「危機化」日常議題,將聯邦資源導向文化議程的治理; 即使拜登和民主黨人曾試圖用「療愈式語言」恢復協商傳統,或是以中間派話語爭取輿論,仍然難以撼動結構性極化。在全球範圍內,特朗普式的話語策略、右翼動員也將對國際政治格局帶來持久的迴響和震盪。

與此同時,共和黨內部的異見——無論來自馬斯克式的技術加速主義者,萬斯的後自由主義右派,還是來自國會傳統保守派——雖尚未構成制度挑戰,卻正在構成修辭上的裂縫。這些裂縫,折射出美國右派政治光譜內的再分化:是信奉自由市場、擁抱全球化趨勢,還是堅持領地意識,維護利益傳統價值觀;是以大國博弈角度出發,關注現實利益,還是以民族主義為核心,高舉美國優先的大旗?

從全球視角看,我們或許該問:在一個以修辭為主要治理權術的時代,語言的極端化是否會成為民主體制自身的裂痕?協商的空間是否存在,或者說,是否依然重要?特朗普的語言政治或許只是一個開端。

几个数据分析的图表很有意思,但文字稍显逊色,有点像在穷举而缺乏总结

分析文本特别详细的评论,作者辛苦了!!读完感觉对语言的分析,是很好的分析特朗普百日作为的切入点。

@EricChan到底是有什麼問題?

.

西班牙武裝部隊退役上校、西班牙國防高級研究中心(Centro Superior de Estudios de la Defensa, CESEDEN)副教授何塞·桑塔亞納(Col. José Pardo de Santayana):

俄羅斯的策略是以和談為掩護拖延時間,放鬆美國方面壓力的同時,儘可能在戰場上攫取更多領土。「時間在俄羅斯一邊……他們在短期內不需要和平,俄軍還能繼續作戰兩到三年,而烏克蘭只能在現有狀態下堅持最多一年。」在這種情況下,「指望通過延長戰爭來等待俄羅斯的內部崩潰是不明智的」。

.

喔,他不是歐洲人,他不只是歐洲人,他是一位上校,還是西班牙國防高級研究中心副教授。

他白紙黑字的說:

『俄軍還能繼續作戰兩到三年』

『烏克蘭只能在現有狀態下堅持最多一年』

.

一年之後,烏克蘭再也打不下去了,請問烏克蘭人民會怎麼「修理」澤倫斯基?

『據《泰晤士報》報導,基輔的社會監測中心(Social Monitoring Centre)本周發布最新的選舉民意研究,結果顯示,扎盧茲尼是烏克蘭目前最受信賴的人物。以27%的支持率排在首位。只有16%的受訪者支持澤倫斯基連任,約60%民眾傾向澤倫斯基不要競選連任。』

.

現在是川普出面強迫澤倫斯基上談判桌、是川普當壞人質疑澤倫斯基的合法性,反向鞏固了澤倫斯基向俄羅斯談和的民意基礎跟正當性。

烏克蘭人不需要愛川普,他們只要愛自己的總統就好。

.

我真心感受到一種氣氛:為了反對川普,不顧烏克蘭人民死活。

@weber 一個「歐洲人」就把歐洲從左翼到右翼,立場光譜分佈極廣(例如波蘭極右是反俄的,匈牙利極右則親俄) 概括描述。 跟大陸搞國家擬人化的那兔粉有什麼兩樣🤣

@weber 「看看前一篇報導,歐洲人說「烏克蘭只最多再撐一年」,結果川普施壓強推俄烏談和,卻一堆人靠北靠母。」

拿走烏克蘭的談判籌碼逼烏克蘭去和談😂 就這樣還挺川?所以@weber這套證明川普這套是真的有用,為了贏贏贏有些人真的會拋棄大腦😅

@weber 要教烏克蘭人愛川普咯😆

很幽默的报道,虽然折射出来的现实一点也不幽默

看到這篇文章的結語,我只想說:這種趨勢有需要看美國嗎? 國民黨在2018推出了韓國瑜這種貨色,而到了今天,當年的「正常倫」到今天作為百年大黨主席,反而成了「瘋火倫」口不擇言瘋狂攻擊歐洲駐台單位。

.

再看看國蔥,瘋狂咆哮攻擊行政、司法單位,事實證明反綠民眾就是愛吃這一味,愛吃到連黨主席柯文哲都被架空,愛吃到連朱立倫都不得不跟,國民黨從大藍變成大白。

.

今天美國總統是川普,寫這篇文章的是人在福中不知福。

今天選出民粹總統的,是美國人民。川普口中說的民粹主義那一套,做事情還是跟著規則走,法官法院審理還是一條都跑不掉。

.

請問一下,今天白藍這些人在台灣是怎麼玩的?

偽造簽名,說司法迫害。

不當使用民政資料系統,說司法迫害。

涉嫌貪污圖利,說司法迫害。

政黨經費流向不明,說司法迫害。

再看看去年有人說,有爭議的立法就交給大法官裁決。

一年後的今天,

白藍因為立法被宣告違憲,不但攻擊大法官

還立法癱瘓憲法法庭。

.

那川普說的言詞,有什麼可怕的呢?

只是不喜歡川普這個人,不代表不喜歡這一套。

.

更別提中國的自由派了,過去這段時間,已經證明了一堆人為了「反民進黨」、反他們心中的「台獨」,毫無底線,毫無下限。

別說是站在中共這一邊,就算要他們親身把別人心臟挖出來,他們也會說服自己是對的。

.

看看前一篇報導,歐洲人說「烏克蘭只最多再撐一年」,結果川普施壓強推俄烏談和,卻一堆人靠北靠母。

請問這些人是他X的眼瞎了嗎? 有夠下幹。

民主黨還在保進步主義的守

會不會有一天中間偏左以致於是中間偏右的民主陣營要站在中國一邊以抵抗美俄的右翼保守轉向呢,我也不知道是我瘋了還是這個世界瘋了😅

啊多么熟悉的配方