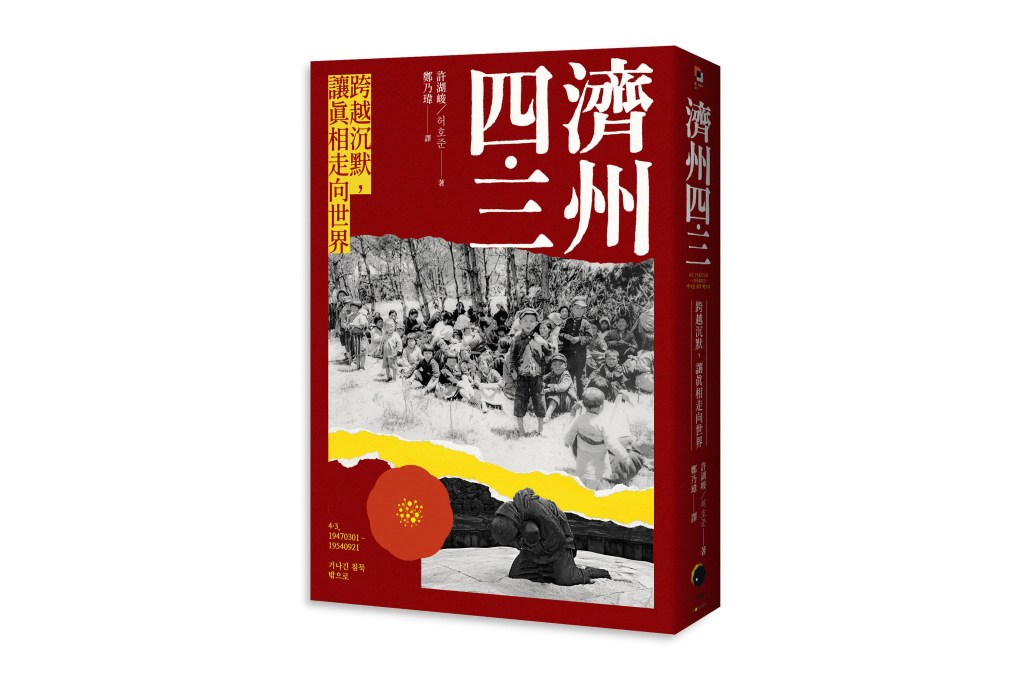

看待四.三的不同觀點

濟州四.三和平紀念館位於濟州市的奉蓋洞。當走進昏暗的第一展示館「歷史洞穴」時,短暫的鳥鳴迴盪其中,走道兩側擺放著破碎的壺罐與甕缸。聽著好似從天花板上滴落的水滴聲再走進去,就像走進黑暗的洞穴一樣。在那洞穴的盡頭,橫放著一座白色的大理石石碑。陽光透過天花板上的圓筒形立柱,灑落於石碑上,閃耀發光。石碑的表面上並未刻上任何文字。這就是「白碑」。在「白碑」的說明文字中這樣寫道:

「四.三白碑,無法命名的歷史」

四.三根據觀點的不同而存在著分歧的立場差異。或許因為如此,所以四.三到現在都還沒有正式的名稱。儘管政府已經針對這個「事件」進行了真相調查,也發布了調查報告,大韓民國總統甚至還對此公開道歉,然而迄今人們對於四.三仍抱持著許多不一樣的看法,不曉得歷史上是否還能夠找到像四.三一樣,存在著多種不同觀點的案例?這種觀點上的差異,從「名稱」上便能明顯地感受到。對於四.三的觀點,一般可以歸納為四種類型。

首先,是將四.三視為暴動的觀點。時至今日,雖然在很大的程度上已經完成了真相調查與回復名譽,「暴動論」的色彩也隨之消退許多,但是,仍然有些人將其稱之為暴動。這些人主張,四.三就是人們以一九四八年四月三日為起點,根據南勞黨勢力或北韓的指令,為阻撓大韓民國政府成立所發起的暴動。這些人並聲稱當時的參與者支持了北韓政權的建立。也因此,他們認為政府的鎮壓是正當的,而在鎮壓過程中,部分無辜良民的受難也是無可避免的。大規模屠殺、縱火、「焦土化」掃蕩等違反人道的犯罪行為,全被看成是鎮壓過程中的輕微過失。相反地,他們卻特別強調武裝隊的殺人與縱火行徑。

再來,就是「抗爭論」。一九八七年民主化運動以後,隨著查明真相與回復名譽運動的展開,大學生、知識分子團體以及公民社會領域等提出了「抗爭論」,並認為傳統的「暴動論」,實際上是受到了反共意識形態的束縛,因而扭曲了歷史的真相。「抗爭論」是對前一時期「暴動論」的反擊,具有防禦性的特點,這也代表著人民對於「暴動論」在認知上產生了轉變。自一九八○年代後期以來,文化藝術運動一直把焦點置放在「抗爭論」上。

就像「事出必有因」這句話一樣,這樣的論點更著重於四.三武裝起義的爆發原因。實際上,從一九四七年發生三.一事件和三.一○官民大罷工後,一直到一九四八年的四.三武裝起義爆發為止,濟州社會的憤怒已達到了極限,這主要是由於外來的警察對濟州島居民進行了大規模的逮捕與刑求,以及西青等右翼團體的掠奪與鎮壓所導致。也就是說,四.三是為了抵抗外部勢力的鎮壓而引發的抗爭。他們的立場是,人們亦應該如實地接受有些人對於武裝隊恣行屠殺與縱火的批評,因為這樣做並不會因此削弱四.三抗爭的名分。他們還主張四.三是為了反對五.一○單獨選舉永久分裂韓半島,所以,四.三也是一場「反分裂運動」與「統一運動」。

第三個則是「受難者論」。這種觀點在四.三的論述中佔了很大的部分。講述四.三的小說或與四.三相關的媒體連載、電視台的紀錄片等各種著作與報導,都把重點置於濟州人的犧牲與受難之上。四.三的悲劇性彰顯出濟州人所遭受的巨大災難與犧牲。四.三以後生存下來的人,他們所經歷的連坐法與心理創傷,也以同樣的方式被呈現出來。長期以來,查明真相與回復名譽運動就是以這種「受難者論」為基礎而展開的。透過提出和平、人權、和解與共生的議題,促使政府查明真相、回復名譽與正式道歉。

最後,是「事件論」。他們將之稱為「四.三事件」或是做為符號印記般的「四.三」。他們著重於四.三發展過程中所發生的各種事件,並認為將這些事件統稱為「四.三事件」或「四.三」也是一種表述的方式。《四.三特別法》與政府報告書裡也稱其為「四.三事件」。也就是說,使用「事件」這個字詞,並不會使「四.三」所代表的意義淡化。他們的立場是,在四月三日的武裝起義發生之前,雖然存在著抗爭性的意涵,但在事件的發展過程中,像是武裝隊殺害平民等的錯誤,也應該予以承認接受。他們認為,以折衷的立場,將其稱之為「四.三事件」或「四.三」,並不會掩飾了四.三的抗爭性。

一段無法命名的歷史

政府報告書於二○○三年十月確定,同月盧武鉉前總統代表政府正式道歉,接著二○一四年政府將四月三日指定為國家追悼日,但即便如此,四.三依然是一段「無法命名的歷史」。為什麼說四.三是「無法命名的歷史」呢?前國務總理高建在政府報告書的序文中,做了這樣的描述:

「報告書的撰述,以查明事件的真相,回復受難者及其家屬的名譽為重點,並未定義整個四.三事件的性質,也未做出歷史評價。我認為這是之後的歷史學者們所應當承擔的責任。」

大韓民國政府公布了自政府成立以來,首部揭露自身錯誤的歷史真相報告書,然而,報告內容中卻沒有定義事件的性質,也未做出任何的歷史評價,並且將這個課題留給了後代的歷史學者。正因如此,我們更應該面對「正名」的問題。為了賦予四.三正確的名稱,首要的工作便是正確理解它的歷史本質。

四.三因特別法的制定而步入制度化的軌道,但當時的濟州人民卻仍被侷限於國家暴力受難者或受害者的框架當中。難道,這就是全部了嗎?當時的濟州人民在脫離殖民統治後的時空裡,在國民參與國家建設的過程中,他們作為歷史的主體,有著參與建設統一國家的意志,亦有島嶼地區特有的共同體意識,與對抗外部掠奪的迎戰認知。因此,一味地將當時的受難者視為「什麼都不懂的無知者」,或是將他們視為什麼事都不清楚,就「無辜受難」的可憐受害者,這樣的觀點反而是削弱了四.三所代表的意義。

歷史學者們認為,若要定義一個歷史事件的本質,就必須思考事件的背景與原因。四.三是由冷戰與分裂等外部條件,結合了濟州島共同體抵抗外部鎮壓勢力的內在條件,兩者相互作用而發生的。隨著第二次世界大戰的結束,以歐洲為始的冷戰秩序擴展到了亞洲,全世界也都陷入了形成冷戰體制的進程中。脫離殖民統治後的韓半島,南邊與北邊各自被美國軍隊與蘇聯軍隊佔領,於是這裡的冷戰也發展得比別人更快。經過聯合國決議實施的南韓五.一○單獨選舉,將韓半島帶向了分裂的道路,反對的聲浪也因而湧現。隨著南北雙方益形敵對,彼此也逐步開展屬於自己的國家建設。現代史研究學者徐仲錫教授曾說:

「探究四.三爆發的原因非常重要。雖然政府報告書中亦有所記載,尤其是三.一獨立運動紀念日以後,湧入濟州島的『陸地』人所展現出的橫行霸道、美軍政府的治理失當,以及人民對於脫離殖民統治已逾兩三年卻仍未實現統一自主國家的心灰意冷,種種因素最終導致了四.三的爆發。強烈的受害意識,尤其是西北青年團等所施加的傷害,也在其中發揮了一定作用。從這一點來看,四.三的確具有抗爭特性。而且,與其他事件不同的是,四.三持續的時間相當漫長。若非具有堅韌的抗爭性格,是不可能持續如此長久的。」

抵抗鎮壓的歷史,還有四.三

如前所述,濟州島共同體的內在條件也不容忽視。當面對警察與西青等外部勢力的鎮壓與蹂躪時,為了守護家人、村莊與島嶼共同體,濟州島人展開了積極、團結且具組織性的抗議與鬥爭。在邊緣島嶼這一孤立的地理條件下,濟州島人所形成的固有生命力,以及當外部施予不當壓力時,自發性站出來抵抗的共同體意識,都成為了四.三的內在推動力。濟州島人面對外部勢力掠奪時的集體防衛,即使不追溯到遙遠的高麗時代,還是可以輕易地找到例證。光是從二十世紀初所發生的李在守之亂,到日本帝國強佔時期的一九三○年代,在濟州島內外所發生的民族解放運動、海女鬥爭等幾個事例,就足以讓人瞭解到濟州島人在過往對抗外部壓迫與侵略時的歷史。

四.三時期的媒體報導是觀察濟州島抗爭歷史的線索。媒體將武裝起義的淵源,追溯到一八九八年,為反抗中央牧使貪婪暴虐而發生的房星七之亂,與三年之後,在一九○一年所發生的李在守之亂,以及日本帝國強佔時期的民族解放運動。

「當派遣官員的壓迫超過一定的限度時,就會受到島民團結合作的強烈反擊,因此,李朝末年之際,在這座島上爆發了李在守之亂及房星七之亂,這些事件以其激烈的抗爭力量與全面澈底的手段,讓人留下了深刻的啟示。進入日帝時代後,島民們的抗爭力道持續發揮,不僅在三.一運動中抗爭激烈,連之後著名的海女暴動事件,也在如銅牆鐵壁般的日本帝國統治下,進行了大規模的示威運動,造成了數百人的犧牲。(中略)不僅像金明植這樣全國知名的人物在這裡出生,在學生運動的鼎盛時期,濟州島出身的學生也參與甚深,甚至到了首爾各公立中學一律拒絕濟州島學生入學的程度,在學生運動的核心人物中,總有著濟州島出身的學生。此外,由於濟州島與大阪之間存在著特殊的聯繫管道,因而普遍提升了濟州島人的文化水準(中略)因此,濟州島民純樸堅毅的生存能力與全面傳承的革命傳統,使得這裡人民的信念與性格呈現出獨特的單一色彩,他們並藉由這樣的色彩廣泛地渲染上色。」──《獨立新報》,一九四八年四月二十八日。

在這篇由記者夫在民所寫的報導中,他透過對濟州歷史事件的考察,詳細探討了濟州人如何團結、有組織地發起四.三武裝起義,以對抗外部的勢力。他認為武裝起義是分別從一八九八年的房星七之亂與一九○一年的李在守之亂中,摸索出了抗爭的力量與方法。他並將四.三視為濟州島三.一運動,以及日帝強佔期的大規模示威運動,也就是海女鬥爭的延續。也就是說,每當中央政府派遣官員的壓迫超過了臨界點,濟州島居民便會起身反抗。

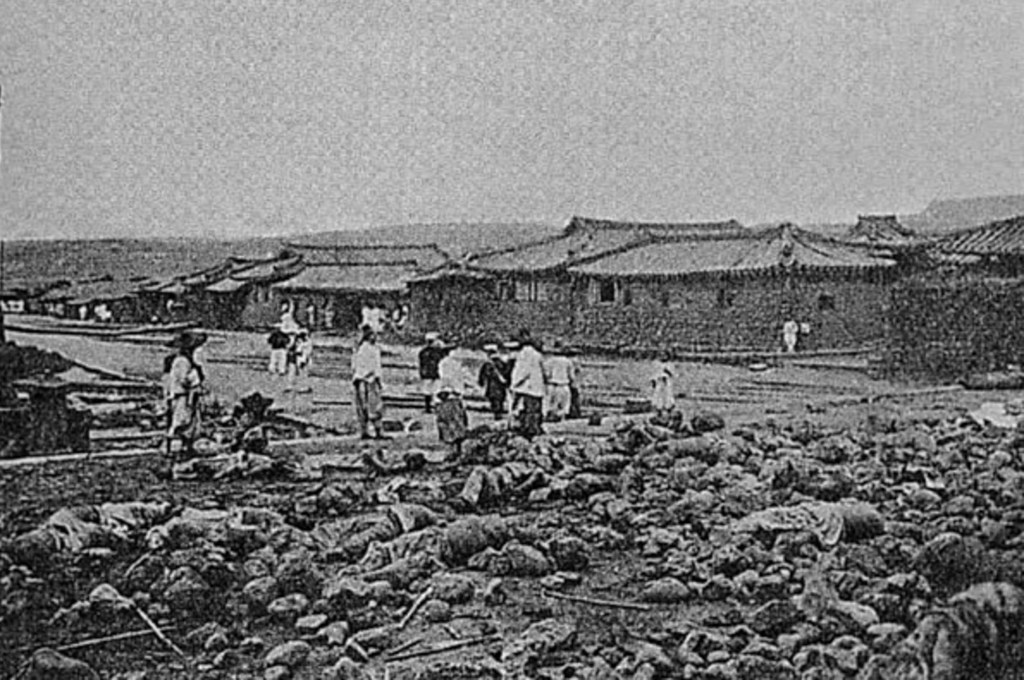

實際上,房星七之亂是由房星七領導大靜面中面光淸里一帶數百餘名刀耕火耨的百姓,所發動的民亂。目的是為了革除中央政府派遣的濟州牧使,他所實施的嚴苛徵稅弊端。

李在守之亂則是為了抵抗部分天主教徒的橫行霸道,以及中央政府派遣的封稅官(徵收稅金的官員)的稅收掠奪,而引發的大規模民亂。民軍殺害了兩百五十多名天主教徒。對此,中央政府緊急派遣了一百多名兵力與宮內府(李氏王朝後期主管宮中事務的部門)顧問官美國人桑斯(William Franklin Sands)至濟州島,還出動了兩艘法國軍艦與日本軍艦等,使事件帶有國際事件的性質。而這一切都被視為對外來壓迫的抵抗。另外,報導還提及了日本帝國強佔時期,作為社會主義思想家而聲名大噪的金明植,以及提到濟州島出身的學生在首爾的中學被拒絕入學等,可見學生運動的主導勢力中有很多濟州島出身的學生們。

李在守之亂發生在四.三武裝起義爆發的四十七年前。四.三當時,濟州島人當中還有人親身經歷或目睹了房星七之亂、李在守之亂,以及日本帝國強佔時期的各種抗日運動。

《大韓日報》記者李志雄的觀點也與夫在民的認知類似。他提到當濟州島人面對外來勢力時,島民們就會透過革命性的反抗來阻止,這也表現在日本帝國強佔時期對日帝的反抗上。還有當和平遭到蹂躪時,他們也會展現無所畏懼的抗爭力量。

「在三十九年前的大韓帝國末期,當天主教這一宗教從法國傳到世界各地去時,儘管他們在濟州島也想奠定某種基礎來扶植勢力,但濟州島出身的人物李在守,他以英雄之姿,動員全島民眾,展開了反對外來勢力的抗爭,這場島民抗爭力最強、充滿民族愛的革命性血戰,最終順利地擊垮了外來勢力,濟州島民對倭政的反抗意志,在各個方面也表露無遺,大部分的島民透過論辯證明,此座島嶼的精神,代表倭政下不該存在思想犯,島民在歷史上不可避免地對政府抱持著反感(朝鮮時代多數人被流放於此),我們不能忘記他們在自由被束縛,和平遭受蹂躪時,那無所畏懼、一躍而起的特性。」──《大韓日報》,一九四八年六月三日。

在同年七月,前往濟州島當地進行採訪的《湖南新聞》記者金相化,在他的報導中,也有類似夫在民所報導的內容。

「李氏朝鮮末葉的李在守之亂留下了革命先驅般的教訓,這次起義無疑是島民針對官府壓迫的強烈反抗。而早在幾百年前的歷史上,濟州島民就曾因牧官的過度壓迫,導致島民以房星七為首領,堅定地奮起反抗,以追求行政上的改革。另外還有日本帝國時期的三.一獨立運動抗爭、著名的海女暴動事件,此外還有很多學生運動事件等,都廣泛地在無數青年中傳播了愛國心與進步思想。」──《湖南新聞》,一九四八年七月二十一日。

四.三武裝起義當時,中壯年的人們對於一九三○年代濟州人反抗日本帝國統治的記憶仍舊十分深刻。一九三○年代是濟州島抗日運動的全盛時期,包括了東亞通航工會運動(一九三○年),該運動打出了「我們要搭我們自己的船!」的旗幟,讓客輪航行於濟州與大阪之間的航線上。此外,還有農業學校學生發起的「同盟罷課事件」(一九三一年),以及以舊左邑細花里為中心,由濟州東部地區海女們所發起的海女鬥爭(一九三二年)等,濟州人對抗日本帝國殖民統治的組織性抗爭,十分活躍。

一九四七年曾擔任濟州島民戰幹部的高昌武,在四.一九革命後,曾投書媒體,在談論要求查明四.三真相的內容中,強調了濟州島抵抗的歷史傳統:

「濟州島民在李氏朝鮮時代,因牧使握有先斬後奏的特權,所以飽受牧使的蠻橫所苦,而在日本帝國統治時期,也受盡一手掌握郡守、警察署長與檢察官職權的島司,橫行霸道的壓迫,因此當濟州島民處於官方命令就必須無條件服從的絕望之下,以及必須做出生死決斷的困境中時,他們奮不顧身猛進的個性,以及『二律背反』的心性,就會展現出來。在方哥之亂、李在守之亂與日本帝國時期的海女事件等事例中,都已充分了證明這一點。」──《朝鮮日報》,一九六○年七月十六日。

濟州人的反抗行動,承繼自濟州島固有的抵抗歷史傳統。

推荐梁英姬的雞湯與意識形態

沒有註解,實在看不明啊。