客居異鄉的手藝人

「還是不太理想。」

在橫濱的一家咖啡館,杜杰在聊天間隙依然保持著關注國內院線票房的習慣。作為中國最成功的商業電影攝影師之一,今年是他移居日本的第六個年頭。

從寧浩的《瘋狂的石頭》,到管虎、程耳,以及陳思誠的《唐人街探案》系列。來日本之前,杜杰的職業生涯見證了中國商業電影的蓬勃發展。在資本翻湧的21世紀第二個十年,中國的銀幕數和全年票房收入狂飆突進,成為全球第二大電影市場。2019年7月,陳思誠的《唐人街探案3》來到日本拍攝,浩浩蕩蕩的千人劇組,「驚呆日本人」的超大規模,加上橫貫東亞歷史的劇作編排,猶如這場盛世狂歡的縮影。

但身處其中的杜杰,已經隱隱有了危機感。這個市場雖然看起來烈火烹油,鮮花著錦,「但除了頭部的片子,大部分都賺不了什麼錢。」積累了幾次境外拍攝的經歷之後,他決定嘗試走出去看看。

借助《唐人街探案3》的工作機會,杜杰得以實地考察日本。此前的《唐探2》他也曾隨劇組去過美國,但考慮到環境、成本和子女教育,他還是決定在日本留下來。這裡只需要五百萬日元(約合人民幣25萬元)就能辦理經營管理簽證,獲得在留資格。隨著2020年新冠疫情的到來,他把留日變成了一個長期的規劃。

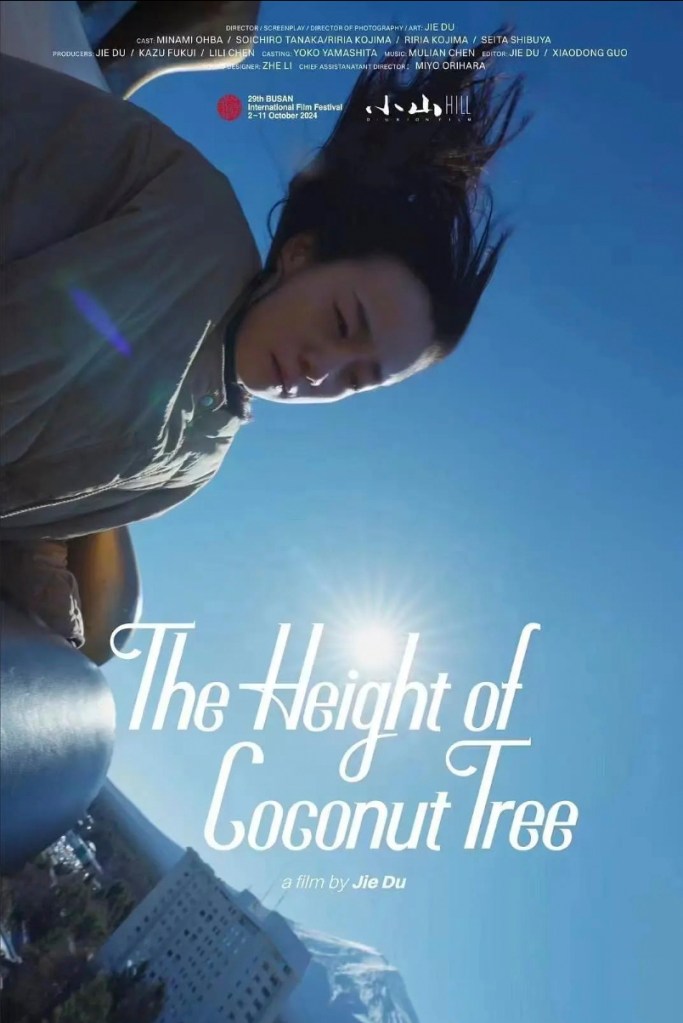

2024年,常年在幕後的杜杰初執導筒。他在日本拍攝的《椰樹的高度》(The Height of the Coconut Trees)先後入圍了釜山電影節和東京FILMeX。這部小成本的藝術電影講述的是死亡、離去和由其引發的餘波,有著紀錄片一般的恬淡、靜謐的風格,與杜杰此前以攝影師身份參與的商業製作大相徑庭。

杜杰的選擇並非個例。據日本出入國在留管理廳的統計,截止2024年6月,辦理經營管理簽證的中國人已經超過兩萬人,比2019年增長了50%。關注中國中上層階級赴日的《潤日》一書亦成為今年日本出版界的熱議話題,目前已達成第六次印刷。從一擲千金購買塔樓的中國富豪,到東京百花齊放的華人社群,後疫情時代的移民們被認為是顯著有別於九十年代「新華僑」的群體。

杜杰坦言,拍電影是為了讓自己的公司不至於淪為空殼,但日本獨立電影的製作生態,也的確催生了他把自己想寫的故事轉化為長片的念頭。十來人的劇組,沒有美術,成本低廉。「日本中上規模的預算,在中國這些錢只能算一個小成本電影。」

《椰樹的高度》的故事靈感,來自於杜杰在疫情期間對生死的思考。「疫情發生的時候,死亡離我們很近。你會發現全世界的人對死亡的看法都不一樣,例如日本就會有三島由紀夫的殉道式死亡、青木原樹海的自殺森林。」杜杰嘗試在電影中表達:我們當下的世界,其實是活著的人與死去的人共同組成的。

現在,除了等待電影的上映計劃,杜杰還在繼續創作「人鬼神佛」系列的下一個劇本。不過來日本之後,他也並沒有放棄自己在國內的事業,如《獨行月球》《唐探1900》的攝影工作。杜杰把自己定義為一名客居異鄉的手藝人,「我語言也不行,完全融入日本的規則也沒意義,更重要的是作為一個中國人,用外國人的視點去觀察這裡。」

喘息的空間

2019年,汪崎帶著自己的長片《離秋》參加了First青年電影展。

這部講述在日華人生活的電影幾乎還原了他本人的親身經歷:父親煙不離手,總想回國發展;母親則努力打工,堅定在日本留下。「我記得小時候,我爸罵我不講中文,他說你到底是哪裡人,怎麼搞得像日本人一樣?看足球的時候,他會問我為什麼給日本隊加油,你是不是中國人?」

八十年代,汪崎的父母移居日本,他本人成長於九十年代的東京足立區。在很多日本人心中,當時的一系列暴力事件和青少年犯罪新聞,加深了對這裡「不良少年多」、「治安差」的印象。臨近小學畢業,父母終於意識到了環境帶來的負面影響,於是將汪崎送到英國。

談及小時候的日本生活,汪崎將其類比北野武的《壞孩子的天空》和行定勳的《GO!大暴走》。「我中學時特別喜歡《GO》。電影裏有一個在日朝鮮人,喜歡上了一個日本女孩,他就假裝自己是日本人,起了個日本名字。看完後我就感嘆,哇,終於有人拍出來了這樣的故事——因為我也有過類似的經歷。如果我拍電影的話,很有可能會end up拍這種電影。就是我為了被認可,不得不很辛苦地去假裝一個身份。」或許是這個故事打動了考官,汪崎最終進入倫敦藝術大學學習電影製作。

畢業後,汪崎回到國內發展。他並不諱言自己「才華平平」,只是一直幸運地有「貴人相助」。「如果不是在當時(10年代)國內那個環境,而是在英國、日本,我這樣的人可能根本拍不成長片。」但同時,他也像一個外國人一樣,在自己的母國面臨著強烈的文化衝擊。

「我去First的那一年。姜文導演是導師,我去聽他的講座,發現他跟其他人的交流我都聽不懂。他的很多表達方式,對我來說就像在英國聽Shakespeare一樣。」

汪崎難以理解北方人的語言,也不瞭解國內劇組的相處習慣。由於常常被認為是不合群,他在國內屢屢碰壁。輾轉多地的生活經歷,讓汪崎成了不同文化中的局外人。

疫情期間,汪崎一直住在上海,2022年冬天烏魯木齊南路白紙運動之際,他離現場只有一個街區之隔。「我特地避開了這個。我一直很幸運,完全像一個外國人一樣來到上海,做喜歡的事情。儘管也有不好的經歷,但我覺得那些輪不到我來說。就像我關注日本的流浪漢,但也有很多事情沒辦法理解,我就保持這個距離,保持作為外國人的視角。」

2023年,汪崎時隔多年重回日本居住,繼續從事著影視相關的工作。而他對流浪漢議題的關注,源自於剛剛完成的未命名新片。

這部電影圍繞一位「無緣佛」(沒有親人或朋友的逝者)生前的日記,講述一個無家可歸的男性和一個從事支援活動的女性,借由探尋逝者身份的過程,思索被留下來的家人與友人該如何面對原因未知的分離。

本片的編劇之一是知名的華裔電影人王穎,他導演的《喜福會》等作品在日本也有相當的知名度。「王穎導演雖然是外國人,對日本文化瞭解不深,但他並不認為這會妨礙他在日本拍電影。他主張保持一定的距離感,同時繼續推動創作,不拘泥於是否‘理解’某一文化細節。」

對汪崎而言,他的成長經歷讓他比很多外國人更熟悉日本社會的運轉邏輯。「但有的時候我也偷懶,就利用這個外國人這個身份,在人際關係上留有喘息的空間。好在現在的日本,很多環境比以前變了,變得越來越國際化。」

「日本人和我們的煩惱不一樣⋯⋯」

在和張曜元導演聊他的新短片《祝日》時,他提到了與汪崎的童年經歷類似的一幕。

劇組裏有一位小演員,父母都是中國人,而他在日本出生長大,不太會講中文,甚至有些抗拒開口。「副導問他,你為什麼不講呢?他就挺委屈的,感覺就要哭了。他媽媽過來跟我們說,他兒子小時候在學校裏因為講中文,有過不好的回憶,所以他不想去講。我覺得至少還要再等一代人吧,也許三代以後就不會有身份認同的這個困惑了。」

《祝日》是張曜元近年的第三部短片,講述一個在日華人家庭的足球少年從實訓到落選的全過程。「是一個底層亂入了中產階級,最後發現進不去,然後在門口張望了一下的故事」。

在此之前,他的兩部短片分別在上海國際電影節和平遙國際影展獲獎。這一系列作品除了均為華裔日籍演員阿部力主演,也都有強烈的直接電影風格,並和日華人相關的社會議題緊密相關:2023年的《中場休息》講的是遠赴日本打工的中國技能實習生;2024年的《相談》則聚焦於日本殘留孤兒的後裔,並且在冰天雪地的北海道取景,呼應他們在中國東北的故土。

張曜元的這種電影趣味來自於中國的第六代導演,如《安陽嬰兒》《小武》,也包括是枝裕和早期的電影《距離》《無人知曉》。因此,「我沒辦法像很多日本電影一樣,天天喝著茶,吹著風扇,坐在窗邊吃西瓜。我沒辦法對我身邊的事情視而不見。雖然那些日本電影也是合理的,因為日本人跟我們的煩惱並不一樣——至少不用為簽證苦惱。他們跟我們看到的世界,那肯定就是兩個世界。」

十年前,張曜元從大連來到日本求學,從本科一路讀到東京藝術大學的博士。他注意到,從疫情結束以後,大概是23年左右,由於外國人犯罪不斷增加,許多日本媒體也對相關事件大加渲染。「我老沒事就逛日經新聞,下面評論區特別逗,說日本大米不夠,漲價了,都是因為外國人吃的。這就是當下一些日本人對外情緒的縮影。」

今年的日本參議院選舉,外國人議題達到了未曾有過的討論熱度,日本民間對「外國人日益增多」的恐懼也得以具象化。其中,日本新興的極右翼政黨,口號為「日本人First」的參政黨以堅定的排外政策和日本中心主義立場,在年輕選民中博得了極高的人氣,並且最終一舉增加了14個議席,成為在野黨中不容忽視的新勢力。日本社會全面右轉的趨勢已經不可避免。

「對於在日外國人的遭遇,包括我自己的經歷,我覺得我們在心態上是一樣的無能為力。所以我想把這種情緒去展現出來。我們也想去改變一些東西,但是發現是徒勞。」

張曜元提到,《祝日》裏小男孩被足球隊拒絕時的說辭,來自於自己參加日本一個電影節的親身經歷。「被拒絕了以後,影展方面給了我一番話,我就直接挪過來用了。特別精彩,完美的台詞,你沒有辦法去編出來。」

在那個電影節,張曜元原本志在必得的一個獎項卻最終落空。「影展方面說,真的很喜歡你們的電影。但是,我們這個電影節選的是日本電影。你的電影裏的演員是中國人吧?台詞也有漢語,所以我們不太確定你這個電影是不是日本電影,就沒有把這個獎給你,實在抱歉。」

類似的本土保護主義還有很多。2006年,由日本文化廳委託、映像產業振興機構運營的「年輕電影作家人才育成」項目啓動。旨在面向年輕電影創作者,不僅通過工作坊和實際製作研修,傳授打磨創作個性所需的知識與專業的影像製作技術,還將通過設立放映等作品發表的機會,為他們今後的創作活動提供助力與支持。近年嶄露頭角的山中瑤子、團塚唯我等導演也都入圍過此項目。但其入圍標準中明確要求日本國籍或日本永住資格持有者。

儘管張曜元還在準備自己的長片計劃,但他已經把自己的心態放平了許多。「我從來沒想過要進入日本的這個體系裏,包括現在也是這樣。我覺得能拍一兩部,把自己想講的講完了就很好了,沒必要在這裡耗太久。畢竟,生活中有太多事比電影重要了。」

長片與短劇

東京藝術大學映像研究科的電影專攻於2005年開始招生,效仿法國的電影院校設立了導演、劇本、製片、攝影、聲音設計、美術和剪輯等七大專業。在日本上世紀的製片廠年代,電影方面的人才通常由各個製片廠培養。隨著製片廠體系的崩潰,日本電影工業的萎縮,人才育成的方式也隨之發生變化,轉向歐陸作家電影的風格。

近年來,赴日學電影的中國留學生逐漸增多,東藝大也湧現出了其他來自中國的畢業生。如張鈺的《殺死紫羅蘭》入圍了2023年的平遙影展,楊禮平的《灰燼》被選入2024年東京國際電影節Nippon Cinema Now單元。這裡有黑澤清、諏訪敦彥、鹽田明彥等導演任教,更因濱口龍介畢業於此而揚名。然而,受限於日本市場自身的規模,如果電影人追求更高規格預算的製作,也只能另謀出路。

在日本,電影業早在經濟停滯之前就開始衰退,不再是深度內卷的藝術修羅場。不過,各個圈層依然保持著禮貌的界限,不會去輕易打破。有經驗的留學生會根據各個電影節歷年的入圍狀況,判斷自己作為外國人是否有更進一步的可能性;更多的人則面對這裡的文化壁壘,選擇離開日本或轉投別的行業。近年掀起的短劇出海熱潮,便成為一些電影方向留學生新的就業出口。

導演余園園也參與過日本短劇劇組的拍攝,在她看來,這未嘗不是一種曲線救國的方式。她先前合作過的一位日本演員原本只在獨立電影界小有名氣,「最近因為短劇爆火,接到了更多的工作,也能保證日常的生活」。

與此同時,她自己的電影《丈夫的房間》(夫の部屋)8月將在日本上映。

受濱口龍介《駕駛我的車》的啓發,余園園寫下了這個戲中戲嵌套的故事:一位舞台劇演員,心懷丈夫逝去的悲痛,同時還要準備《海鷗》的公演。在丈夫的房間裏,她與另一位與丈夫生前有情感糾葛的女性展開對峙,契訶夫的文本由此與現實產生關聯。

2020年,余園園進入立教大學。這裡曾因九十年代的「立教新浪潮」而盛名在外,以黑澤清、青山真治等導演為代表的美學風格,影響力甚至一直延續到今天的日本獨立電影。

「那時候因為上網課,沒辦法接觸,唯一可以對面上的課是Jareo老師的workshop,他的課上探討如何與人不觸碰到的接觸,也會探討物理以外的時間和空間。就比如帶我們一起走路,如何和zoom裏的人觸碰。他讓你用身體的感覺,去顛覆你對時間的認知,甚至忘記時間這個概念。」這種經驗,也演化成了《丈夫的房間》成片裏那種緩慢電影的風格。

為了完成畢業作品,余園園在立教上課之余,還報名了面向全社會招募學生的「映畫美學校」,這是一所獨立於傳統高校體系的民間電影教學機構,涵蓋創作、表演和各種技術部門。目前風頭正盛的三宅唱便曾就讀於此。

「進入大學院以後,我知道了一件特別慘的事情,就是你必須要拍長片才能畢業。我那時候才來日本,語言都不太通,作為一個外國人,根本沒有條件去拍長片。」而在映畫美學校的劇情片課程(fiction course),不僅可以拉到人,也有一個很好的機會,即每個班會選一到兩個本子,由學校出資拍去一個40多分鐘的中短片。余園園遞交了《丈夫的房間》劇本雛形,但最終沒能入選。

「我很不服氣,我也不算是一個很驕傲的人,但是我覺得按本子和我拍的東西來說,我不應該輸。」於是,余園園在接下來的兩年磨出了劇本,並獨立拍成了長片。

在日本,像余園園這樣一邊打工存錢,一邊實現自己電影夢想的人不在少數。「日本的獨立電影歷史深厚,自成一種文化。即使沒錢、沒有關係,也可以拍出一個片子來,作為一個創作者,哪怕三分鐘你也想拍。濱口龍介導演也說過類似的話,慢慢地去積累拍攝經驗,可能有一天你就會發生質變。」

由於電影中有許多戲中戲的部分,劇組就租用了市民文化館的場地,四、五千日元一次,每次排練四五個小時。《丈夫的房間》的兩位主演是她在美學校的同學,女主演還是一位上班族,所以她拍戲的時候,會利用中午休息的一小時和劇組進行視頻會議。

不過,電影即使拍完,距離上映也還有很遠的距離。在東京的一些獨立院線門口,時不時能看到新人導演親力親為地為自己的電影做宣傳。「如果跟電影院沒有關係的話,你需要像無頭蒼蠅一樣,一個接一個地給影院打電話。如果沒有在PIA(ぴあ)之類的電影節獲得曝光機會,你就得自己想辦法去把它上到電影院,但這種真正能去到電影院的還是很少,大部分都石沈大海,沒有下文了。」離開咖啡館時,余園園也不忘記給老闆發幾張宣傳單。在離這裡不到兩百米的一家獨立院線,她為自己的電影爭取到了兩周的上映時間。

2018年,有過幾年工作經歷之後,余園園來到日本。對於想出國換換環境的人而言,這裡是一個相對經濟的選擇。最初她讀的是早稻田大學的日語項目,沒有固定的同學朋友,於是寫了一個濱口式的日本故事。但隨著在日本的時間越來越久,她也想把對identity的思考融入到今後的創作中。

《丈夫的房間》是一部誕生於疫情期間的作品,用一個關於「失去」的故事探討人與人之間的接觸。2020年以來,余園園長時間滯留在日本,「我的外公還有好朋友去世了,但是我沒法回去參加葬禮。很難受,也很後悔,連最終一面也見不到。」

去年,她回國上班了一段時間。相比於日本社會的平穩,國內的變化讓她有些難以適應。「我一直覺得疫情沒結束。特別是這次回國以後,感覺人與人之間的距離更遠了,大家太依賴微信去交流,很難線下見到面。」

我所身處的世界

2022年5月,格桑梅朵從疫情尚未結束的中國來到日本學習電影。

她來自藏族自治州一個偏僻的小鎮,成長軌跡遍及山村、漢藏雜居地帶和大都會。童年時期奶奶和朋友所講述的山靈鬼怪的故事,讓她後來在拉美文學裏找到共鳴。「在藏區也常會遇到有人像馬孔多里的吉普賽人那樣,挑著擔子帶來一些新奇的東西。」

中學時,由於在少數民族高中,身邊都是少數民族,格桑梅朵並沒有想過太多關於身份的問題。「但是來到日本之後真的截然不同。我很難想象一個康巴人走在日本的街上,我覺得可能會像是《幸福的拉扎羅》裏的拉扎羅來到城市裡面一樣。」

在日本,萬瑪才旦是當代最知名的中國導演之一,不僅多次入圍東京FILMeX,他的遺作《雪豹》還獲得了2024年東京電影節的最高獎。

格桑梅朵記得,自己對身份認同的認知從萬瑪才旦的《塔洛》開始。「那個時候在北京的高中念書,但已經有一些不適應了,我一直不知道這種裂縫是怎麼樣產生的。但是那次我看完他的《塔洛》之後,我就忽然明白了。因為我從小生活的環境,和我現在所身處的這個世界有太大的差異了。」

現在的格桑梅朵日常都會穿藏服,她覺得去到外面之後,就越會想起在藏地高原成長的前十二年:在傳統藏式家庭學會說藏語,喜好古樸的藏式食物,在藏居小樓裏受到庇佑。

對於她而言,日本的文化吸引力除了來自三島由紀夫的《豐饒之海》,更多也來自黑澤明的電影,尤其是《亂》《蜘蛛巢城》這樣,將西方文本本土化之後依然極具魅力的作品。「我是藏族人,肯定想拍一個基於本民族文化傳統的東西,比如藏戲。我覺得日本在發揚傳統美學方面做得非常好,如果也能夠在電影裡面去用到的話,應該會是一個非常好的參考對象。」

這個七月,格桑梅朵回國參加了電影節的訓練營。她給我看了最近在寫的短篇小說,這是一個有著馬爾克斯風格,融合了AI、夢境、高原和大海的藏地故事。

「今年一定要想辦法好好拍這個。」

評論區 0