滑开手机,A姊的指尖在萤幕上熟练地移动。Threads上,一则关于台湾地方政策的激烈辩论、几张朋友在演唱会的狂欢照片、一篇引人垂涎的餐厅评论,以及一则国际冲突的即时新闻,在几秒钟内交错闪现。她全都看了,甚至对某些议题感到忧心,但最终只是默默锁上萤幕,一句话也没留下。

A姊的沉默,是台湾许多年轻世代的缩影。对科技的焦虑,如同两百年前随著印刷业流窜的浪漫小说、数十年前的电视游乐器,总是伴随新媒介而生。但如今,“世代差异”已无法完整描述我们对于社群媒体如何影响年轻人的担忧。当强纳森·海特(Jonathan Haidt)的《失控的焦虑世代》(The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness)一书在台湾社会引发广泛共鸣,我们更应意识到,这已是全球网路普及国家的共同疑虑。

这份焦虑不仅停留在社会讨论的层面,更已转化为具体的立法实践。从法国设立15岁的“数位成年”门槛,到美国、英国相继推出严格的线上安全法案,一个全球性的论述框架正在成形,试图为数位化的童年划定边界。

然而,从儿少社会学的观点出发,我们需要一个不同的视角:与其将年轻人视为被动、等待被填满的“未完成品”,不如将他们看作是自身社会世界的积极参与者与创造者。他们会主动地建构属于自己的文化与生活。唯有从他们自身的实践出发,我们才能理解其所处世界的纹理与缝隙,并从中寻找不同世代浸润并实践民主生活的方式。

为此,本研究团队在网路上招募,从83位表达意愿的填写者中,根据年龄、性别与网路使用习惯等条件,刻意挑选出背景差异最大的八位18至30岁年轻人,进行了60到130分钟不等的深度访谈。

本文将尝试描绘出这群数位“丛林生存者”的真实样貌:他们如何感受这个既充满机遇又暗藏危险的数位世界?在“万物皆可成议题”与“回避冲突为最高原则”的双重认知下,他们看似被动的数位习惯,如何挑战我们对“公共讨论”的传统想像?而对这些想像的反思,又如何促使一个更好的公共生活发生?

“什么都能是议题”:当公共讨论,成为日常滑动的背景音

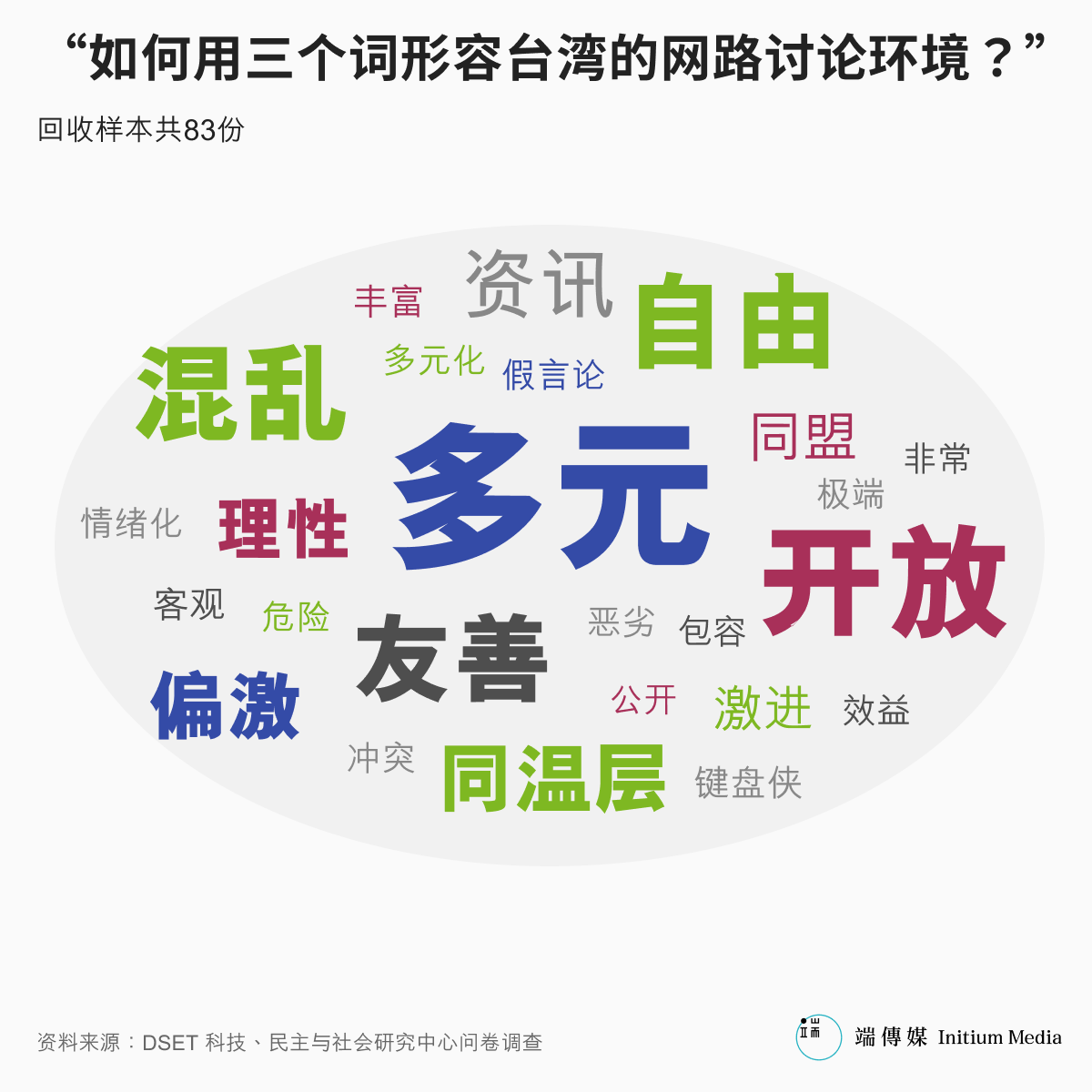

当受访者被问到“如何用三个词形容台湾的网路讨论环境?”时,回收的问卷中最常出现的答案是“多元”(17次)、“开放”(10次),紧接著是“自由”(8次)与“混乱”(8次)。而当我们在访谈中深入追问,几乎所有人都会先反问:“你是说在哪个平台上?”这意味著,在他们心中,并不存在一个单一的“网路”,而是一个由不同氛围、不同规则的平台所组成的生态系。

在这个生态系中,不同平台的功能有著清晰的共识与分歧。共识在于,LINE(编按:在台湾极为普及的生活平台与即时通讯软体)的角色越来越单一,主要被用于公司与学校的活动宣导、官方资讯流通、停班停课等正式资讯,其形式多以群组公告的方式,效果更接近“公布栏”。虽然部分年轻人仍用LINE聊天,但多数人还有其他如IG等联络方式。

然而,对于脸书、Threads(或称“脆”)、IG、Dcard、X(Twitter)等平台,在定位上究竟何者相对客观、何者对立性高,或是何者讨论更容易出现人身攻击或令人厌烦的状况,受访者们则完全没有定论。这恰恰反映了网路体验的高度个人化。

与此同时,“议题”的定义也早已扩张。这份转变,亦让研究团队一度感到困惑。问卷上一题“您上次在网路上表达个人意见是什么时候?”,原本预期的是对公共政策的评论,收到的答案却五花八门:有人回应的是评比政策影响(例如教改)、感叹国际新闻(暖化大火)、或评论国内政治(柯文哲案),但也有许多人认为题干指的是“上次给餐厅的Google评分”。

对他们而言,生活中的一切好恶与评价,都是意见,也都能是“议题”。吸收资讯不再是个需要特别拨出时空进行的仪式——例如“看报纸”——而是融入每一次滑动的背景音。

“现在的Threads就像以前的PTT,媒体也会去上面挖影音照片、挖新闻对吧?”一位受访者 T大哥观察到,“很多画面都是从那里来,那就比较真实。这就是平台‘迁移’了。”

在这种无缝交叠的状态下,他们每一次看似不经意的停留、点阅或转发,其实都是一次微小的公共参与。议题不再遥远,它就在每个人的手机里,与生活的喜怒哀乐紧密相连。

“我不想引战”:避免冲突,是最高生存法则

“避免争执,是我在网路发言的最高原则。”这句话,几乎是所有受访者的共同心声。无论是短暂引燃的“捷运靠左站立”争议,或一度引发国际关注的韩国戒严令事件,即使他们没有共同的发文习惯,却共享了发文的价值对立面——不希望自己的发文“引战”。

这种极度的谨慎,源于一种深植于心的不安全感。他们是听著“网路世界很危险”的警告长大的一代——成人世界与主流论述不断描绘著一个充满陌生人、犯罪者、恋童癖与窥探者的线上空间,并以此合理化对他们上网时间与方式的监管。这种长期的“道德恐慌”(moral panic),已内化成了年轻世代的数位直觉,并发展出一系列“应对策略”(coping strategies)。

而这份成人世界焦虑并非空穴来风,相较于过往,儿童和青少年族群更为焦虑,层出不穷的N号房事件也造成许多家长的担忧。这些担忧深刻地反映在全球性的立法趋势中——从美国的《儿童线上安全法案》(KOSA)到英国的《线上安全法案》(OSA),各国政府不约而同地将“成人监管”与“家长同意”作为核心解方。这些法案的背后,正是对于一个不受控的危险数位世界将侵蚀纯真童年的集体忧虑。对网路危险的忧虑,形塑了全球性的保护主义,也使Z世代产生了“时刻被窥视”的感受,更加在意自己的个资隐私。

A姊的例子极具代表性,她说“我网购但都会付现、而且我不会让网页记录任何资讯。App至少要上架都要被审核吧?所以应该是比网页更安全的。你永远不知道网页后面有没有人会看。”

在这种“时刻被窥视”的焦虑下,公开发言自然成为一件需要三思而后行的事。许多人都在访谈中透露,自己在发言前都会多次“自我审查”——因为担心自己看起来像“那些老人”。A姊说:“我不想让自己看起来像那些立场先行、为吵而吵的人。”她虽然每天都会滑看新闻,也相当关心,但坚持“绝不发表我的想法”。

他们口中“那些人”,指的是在讨论中迅速为对方贴上政党标签,然后对此展开激烈攻击批判的帐号。为了不成为那样的人,年轻世代发展出一套心照不宣的社群默契。在他们眼中,“好的发言”有两种:一种是坦诚表明立场与好恶,另一种则是周全地同时呈现正反方立场。受访者麦田补充:“冲突”并非指多方意见交流的火花,而是“激烈、无意义的争执甚至相互攻击”。

受访者月的策略则更为精巧,他会有意地站在自己认同立场的对立面,借由攻讦自己的方式,来帮助自己和潜在的对话者共同厘清想法。他说,得益于网路的永久记忆,这点甚至不用自己亲自做,只要耐心观察即可。

然而,更常见的选择是转向既有的社会连带。比起在公开平台冒著“引战”的风险,他们更愿意将新闻连结或想法,转发给仅有的几位挚友——多数受访者表示,能“放松、自在,什么话都能说”的对象,通常少于十人,有时甚至只有两、三人。其中,有人认为家人是安全的讨论对象,也有人觉得“反而是家人更难开口”,理由同样是“不喜欢冲突”。

“因为是朋友,”一位受访者说,“他知道我不是来吵架的,我只是想知道发生了什么事。”而此精准地道出了他们的核心诉求:在一个有信任基础的环境里进行对话。

就连他们点开那些公认烟硝味最浓的平台时,也带著一种特殊的心理状态。“我是一个看热闹的心情进去的,”小马说,“但若真的要发表一下想法,我会多找一点资讯。”理由依旧:避免自己成为立场先行、轻率发言的那种人。

潜水、观察、私聊:数位丛林里的“安静参与”

不发言,绝不代表不在乎。在看似被动的“潜水”底下,其实是一种极为积极的资讯接收策略。

“正方可能丢了一个懒人包出来,反方立刻就会去抓它哪里有问题,”受访者月分享他的观察,“但是他们抓的地方也有可能是夸大其词,正方的编辑就会再回击。你只要去观察这个过程,你反而会得到真相。”他们就像是坐在数位圆形剧场最高处的观众,看著不同立场的斗士在下方激烈交锋,从而拼凑出事件的全貌。

面对爆炸的资讯,这群年轻人也发展出自己的“媒体识读”方法;与过往被认为是“天真的数位原住民”,显然他们并非那套刻板叙事般地单纯。

他们普遍认为,在这个时代,查找资料、交叉比对是自己的责任;这种责任感甚至延伸到学习场域。

“教授提到一个你不懂的词,你会举手问,还是先查手机?”面对这个问题,多数受访者多坦言:“会先问手机。有些有很明确定义的事情,应该是学生自己要弄懂的,是学生自己的责任。”

另一位V同学更以“物尽其用”来形容这个观念。她认为,在向老师提问前,确保“老师没教过、书上没有、网路查不到”,是大学生该做的功课,也是“负责任”的表现。

她的资料查找路径极具代表性,她说自己会“先用Google这类搜寻引擎输入关键字,把问题的‘框架’建立起来;接著透过Dcard这类以个人经验为主的论坛,寻找‘个人化’的经验,理解具体会面对的挑战。”她解释:“很多时候真实经验很重要,那些很具体的策略可以学习,也让我知道哪些小地方会出问题。过于客观的描述虽然有助定位问题,却未必能帮助自己解决问题。”

他们会灵活地在搜寻引擎、社群平台与传统媒体间切换,交叉比对CNN、BBC、端传媒、报导者与三立、公视等来源。部分受访者甚至认为,受政府监管的电视新闻,有时消息反而更可信。而查证外媒,也不全然是“外国的月亮比较圆”的心态,而是一种更务实的判断:若真为重大事件,国际媒体必然会报导,可借此判断事件的份量与规模。

其中,作为相对有政治学背景的月则表示,他能根据议题主题,熟练地切换参考的媒体,“因为我知道不同媒体的立场、他们在哪些领域的特派员比较强。”他习惯比对两种对立立场的来源,“因为这样通常更能看见全貌。”

就连对被视为权威的“事实查核中心”,他们也抱持著一种“参考,但同样保持怀疑”的态度。本次受访者中约半数听过,但多数人不将其作为主要参考来源。受访者月认为查核中心亦有其立场,应当用怀疑其他资料的方法一样地怀疑它;另一名受访者T.C.则补充,在特定议题上事实查核中心会查证,但也不应忽略“没被查证的其他案件”。

他们潜水、搜寻、交叉比对,然后在小群组里与信任的人交换意见。这种看似碎片化、私密化的行为,这是他们构筑的“安静参与”。

潜水者的逆袭:重新定义数位时代的公共参与

回到开头的场景。A姊与她的同伴们,既非麻木不仁的网路孤岛,也非天真烂漫的数位乌托邦信徒。他们是务实的“丛林生存者”,深刻理解网路的危险与机遇。他们并非单纯认同网路是民主的乌托邦——恰恰相反,本次访谈中的每一位年轻人,都清晰地提及了从“两极化”到“仇恨言论”等网路世界潜藏的真实危险。

月是这样描述的:“网路环境还蛮像丛林法则。无论你是要在上面获取新知,丛林它其实是有很多资源的。但你要获取它,你必须要有能力。那你有可能一不小心就被吞没,就比如说网路霸凌。我没有要说它是完全负面的,它同样是充满机遇的。”

然而,当Z世代在数位丛林中展现出如此复杂且充满能动性的生存策略时,全球的监管逻辑却几乎完全将他们视为需要被保护的“被动客体”。各国在制定“数位成年”年龄、推行家长监管工具时,鲜少纳入儿少自身的经验与声音。这种治理视角与使用者现实之间的巨大鸿沟,或许正是导致Z世代“自我效能感”(self-efficacy)低落,选择从公共广场退回私人领域的根本原因之一。

美国Pew研究中心2024年的调查发现,家长们认为监管儿少手机越来越困难,并认为社群媒体的普及,让“当个好年轻人”比过去面对更多困境。然而,这种视角往往忽略了年轻人自身的主体性。

社会学长久以来的研究皆指出,当年轻人对广大社会世界的控制感被剥夺时,他们会转而更用力地去掌握那些自己可控的领域——从幼儿园里快速汰换的朋友圈、亲密关系的评比,到高中校园里对“受欢迎程度”的追求,再到网路上对“能见度”的角逐。这些研究在在显示,年轻人会积极尝试掌握自己的生活,建立一个对自己而言有序、可控的微型世界。

年轻世代既非真正“天真”的网路崇拜者,也不是天生的数位能力拥有者。即使如此,他们的世界已与数位科技紧密交融。“议题”二字的概念转变,与其归咎于年轻世代用词不精准,不如将其视为折射了资讯管道的剧烈变动。与其将此现象视为“问题”,不如将它看作一种“方法”:如果我们能鼓励更周延的评价与好恶表达,是否能让年轻世代说得更多,为网路讨论带来更多火花?

然而,一个核心的矛盾则是:无论多么积极地潜水与查证,当被问及当今的网路氛围为何如此,多数人都会回答:“这跟我关系不大。”从政治社会学的角度看,这反映了一种“自我效能感”的低落。

但这种无力感并非源于对多元意见的排斥。正如麦田所言:“一件事情是议题,不就是在说人们有不同看法吗?民主就是至少要有两个声音以上。”

他们的问题,不是无法接受歧见,而是在清楚描绘出“不良发言”样貌的同时,却对“正向发表”的共识付之阙如,找不到有效介入的施力点。

在Gina Sipley的新书《Just Here For the Comments》中,她研究COVID期间美国地方脸书社群,发现许多“潜水者”在看见在地餐厅面临倒闭的贴文后,虽然未曾留言,却在现实生活中用实际的消费选择(例如亲自去餐厅外带而非使用Uber Eat)做出了回应。Sipley追问:一个随意夸夸其谈的发言者,和一个积极认真的聆听者,谁是更好的公共世界参与者?她指出,既有研究对于“言说”的过度重视,忽略了数位时代已然转化的“个体能动逻辑”。

或许,我们该重新思考,数位网路使用者在质性上,是否已不同于过往的公民定位?对于“滑”新闻滑得很勤快,却只愿意跟最亲近的人分享想法的年轻世代,或许研究与公共讨论的重心,需要从积极的“发言”,更多转向安静但周延的“潜水”。

他们或许不愿在网路上公开发言,但若是在绝对匿名或相对信任的环境中,他们可以表达得更多、更完整,并且拥有充足的内在动力去参与公共事务。

如何收集、统整并集结这些潜藏的想法,重新“罐著”到网路上,让他们感受到自己的声音可以被听见、浮现、甚至产生影响,或许才是下一步该思考的,最关键的问题。

(本文为前导型研究的初步分析,原为研究论文,受访者皆为化名,经端传媒改写后刊登)

可能只是前導研究的初步分析吧!感覺回收的問卷,都已經是具備一定的獨立思考和主動查找資料的能力,也才願意繳問卷和接受後續訪談。導致這篇文章描述的 Z世代沉默螺旋,同質性太高,是否真的能夠代表網路上的所有 Z世代,有點懷疑

但還是期待完整研究成果,民進黨應該拿來參考,繼續放縱側翼 KOL 在網路亂放砲是否是正確路線

@被窝 “这句话里面的语序是不是应该是鲜少纳入少儿才对呢” 少儿与儿少是异序词的关系,据我自己的观察,台湾会更多地使用“儿少”,大陆则更多使用“少儿”,但在医卫领域也会大量使用“儿少”

各国在制定“数位成年”年龄、推行家长监管工具时,鲜少纳入儿少自身的经验与声音。这种治理视角与使用者现实之间的巨大鸿沟,或许正是导致Z世代“自我效能感”(self-efficacy)低落,选择从公共广场退回私人领域的根本原因之一。

这句话里面的语序是不是应该是鲜少纳入少儿才对呢

好 期待完整研究